機械工学系

2018年3月22日

電気電子工学系 小寺准教授の論文が論文誌HardwareXに掲載されました

電気電子工学系 小寺敏郎准教授が執筆した論文“Adaptive antenna system by ESP32-PICO-D4 and its application to web radio system” (訳題:ESP32-PICO-D4による環境適応アンテナシステムとそのwebラジオシステムへの応用)がElsevierの論文誌HardwareXに掲載されました。HardwareXという論文誌はオープンソースハードウェア(全ての設計情報が公開されているハードウェア)に特化した論文誌であり、掲載された論文も本文がオープンアクセス(誰でも見ることができる)ことに加え、回路設計ファイル、基板設計ファイルやソフトウェアなど全ての情報が公開されており、透明性の極めて高い研究成果です。

論文名

Toshiro Kodera, “Adaptive antenna system by ESP32-PICO-D4 and its application to web radio system,” HardwareX, vol. 3, pp. 91-99, April, 2018.

(訳題:ESP32-PICO-D4による環境適応アンテナシステムとそのwebラジオシステムへの応用)

関連資料

論文リンク

2018年3月16日

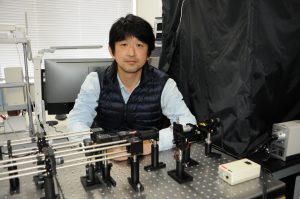

電気電子工学系 宮村准教授の超小型衛星開発プロジェクト

電気電子工学系 宮村典秀准教授は東京大学と合同で超小型衛星の開発に取り組んでおり、本学に着任してから3 機の人工衛星(2機のほどよし衛星、PROCYON)の開発に携わり、打ち上げの成功に貢献しています。

また、首都大学東京と合同で超小型衛星ORBIS の開発にも取り組んでいます。現在この研究は環境試験段階に入り、宇宙環境を模擬した様々な試験を通してデータ取得が行われています。このプロジェクトは学生を中心に進めており、2017年度は理工学部から13名の学生が衛星プロジェクトに関わってきました。

今後は、超小型衛星群によるリモートセンシングミッションの研究に着手します。リモートセンシングとは、離れた場所から電磁波や音波を利用して対象物の特徴や性質を観測する技術です。本研究は複数の超小型衛星を軌道上に投入し、小型衛星同士が連携することで、従来の大型衛星では成し得なかった新しい宇宙利用を開拓することが目的です。

将来的には本学が中心となった人工衛星開発を目指しており、2018年度は東京大学と共同で超小型衛星群によるリモートセンシングに関する検討を進める予定です。学生たちは、物理学の基礎に基づく人工衛星およびリモートセンシングセンサの数学モデルの構築や、大学での実験やプロジェクト科目を応用した目的を絞ったハードウェアシミュレータの開発に取り組んでいきます。

2018年2月27日

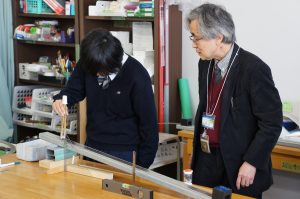

明星中学校・高等学校との連携事業を実施しました

2018年2月24日(土)、物理学系 教員2名と実験補助の学生2名が明星中学校・高等学校 生徒10名を対象に中高大の連携事業として、特別授業を実施しました。

実験設備の見学が中心となった今回は、極低温物性実験室(連携研究センター)や学生が普段使用している研究室や実験室を紹介しました。また、高重研究室では超伝導が発生する仕組みについて、磁石を使った実験を行い体験的に学んでもらいました。

参加者

高重 正明(物理学系教授)

山口 俊久(物理学系教授)

清水 俊希(物理学専攻 博士前期課程 1年生)

傳刀 賢二(物理学専攻 博士前期課程 1年生)

関連資料

11月に実施した連携事業について(2017年11月17日掲載)

2018年2月7日

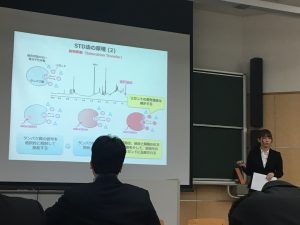

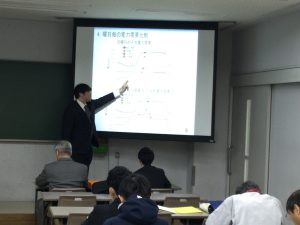

卒業研究・修士論文発表会を実施しました

2018年1月下旬から2月中旬にかけて、理工学部と理工学研究科では卒業研究・修士論文発表会を実施しました。集大成となる発表会には学部3年生や大学院進学希望者など下級生も見学しました。

2018年1月18日

機械工学系 宮本岳史教授が執筆した書籍が出版されました

2017年12月12日

機械工学系 宮本岳史教授が執筆した書籍が出版されました

機械工学系 宮本岳史教授、元機械工学系 石田弘明教授(現・運輸安全委員会)が執筆した書籍が出版されました。

タイトル:鉄道車両のダイナミクスとモデリング

執筆者:鉄道車両のダイナミクスとモデリング出版分科会

主査 吉田 秀久(防衛大学校)

石田 弘明(運輸安全委員会,執筆時:明星大学)

鈴木 昌弘(名城大学)

富岡 隆弘(秋田県立大学,執筆時:鉄道総合技術研究所)

宮本 岳史(明星大学,執筆時:鉄道総合技術研究所)

道辻 洋平(茨城大学)

詳細はこちらをご覧ください。

2017年11月17日

明星中学校・高等学校との連携事業を実施しました

2017年11月11日(土)、物理学系の教員2名と実験補助の学生3名が明星中学校・高等学校にて中学生・高校生向けに特別講義を実施しました。

「温度を測る」というテーマで、温度の定義やさまざまな温度計について実験を交えながら授業を行い、液体窒素を使った抵抗の実験や超伝導体を磁石の上に乗せる実演、ガリレオ温度計の実物を使った説明は生徒たちに好評でした。

参加者

山口 俊久(物理学系教授)

高重 正明(物理学系教授)

清水 俊希(物理学専攻 博士前期課程 1年生)

町田 瑞季(総合理工学科 物理学系 4年生)

八木澤 摩耶(総合理工学科 物理学系 4年生)

→(左)サーミスタ温度計とガリレオ温度計による温度変化

(右)マイスナー効果による超伝導体の浮上

2017年8月25日

物理学系 古川一暁教授が Scientific Reports に研究成果を発表しました

理工学部 総合理工学科 物理学系 古川一暁教授が 2017年8月24日(木)、英国科学誌「Scientific Reports」に研究成果を発表しました。

「水面で自発的に運動する」イオンゲルの新機能を発見

~自己推進型材料の新たな選択肢~

【概要】

学校法人明星学苑明星大学(東京都日野市)は、日本電信電話株式会社との共同研究において、水面で強力かつ持続性の高い自己推進力を発現する人工材料を発見し、その動作機構を明らかにしました。この材料はわずかな気液界面があるだけで持続性のある駆動力を産み出すことから、マイクロモータやソフトロボティクスへの応用が期待されます。また、併せて非線形運動を示すことから、アクティブマターの研究対象としても期待される材料です。

本研究の人工材料はイオン液体と高分子とからなる高分子ゲル(以下「イオンゲル」という)です。イオンゲルを水面におくと、化学エネルギーを運動エネルギーに変換し、強力で持続性の高い運動を生じることを見出しました。運動はイオンゲルからイオン液体が水面に溶出することによる水の表面張力の差異により駆動されますが(マランゴニ効果)、運動を持続するために必要なイオン液体の除去に新しい機構があることを提案しました。この機構を実証する過程で、自己推進型イオンゲルが運動の自由度が制限された狭小な気液界面においても持続性の高い運動を発現することを、世界で初めて観察しました。気液界面と自己推進型イオンゲルの形状をデザインすることにより、回転運動や往復運動を発現できることを明らかにしました。

本研究の成果は、従来知られた自己推進型材料にイオンゲルという新たな物質群を加えることを意味します。イオンゲルを構成するイオン液体と高分子の組合せは多岐にわたるため、多様な自己推進型材料の開発につながります。

研究の詳細、論文情報につきましては以下のページよりご覧ください。

2016年7月29日

建築学系 齊藤哲也准教授の青梅織物工業組合への協力が「西多摩新聞」に掲載されました

青梅織物工業組合の4つの建物(青梅織物工業組合本館、旧都立繊維試験場、旧発券倉庫、旧織物加工工場)が国登録有形文化財に登録される見込みであることが発表され、その申請準備段階での齊藤准教授の協力が西多摩新聞(2016年7月22日(金)付)の記事に掲載されました。

国登録有形文化財への登録は数か月後の官報告示で正式なものとなる予定です。

2016年7月26日

7/31 オープンキャンパスを実施します

7月31日(日)に理工学部のオープンキャンパスを開催します!

学系ごとに天文台やCAD室を見学するオープンラボを実施します。

また理工学部の教員の授業を実際に体験することができる、「夏の特別講義」が今回から始まります。学生が普段受けている講義を体感できる良い機会ですので是非ご参加ください。

学系の授業内容について教員に質問できる学系個別相談や、学生生活について学生と話すことができるコーナーも設けておりますので、奮ってご参加ください。お待ちしています!

■「夏の特別講義」(開催時間:10時~10時30分)

7月31日(日)

「宇宙の生い立ちと、私たち」 物理学系 井上 一

私たちは、観測手段の進歩とともに、着々と宇宙の観測範囲を広げ、今や、観測可能な一番遠方まで見ることができています。そこは、光がやってくるのに138億年もかかった昔の宇宙で、生まれて30万年ほどの若い宇宙です。地球近傍から、その宇宙の果てまで、私たちを取り巻く宇宙を概観し、宇宙が生まれ、地球が生まれてきた歴史をたどります。

「建築を学ぶと世界が変わる」 建築学系 村上晶子

人間にとって衣食住は生きる基本ですが、ちまたには、「衣」と「食」に関しては多くの雑誌があふれています。食べるもの、着るものが満ち足りて、ようやく住空間に目が向きます。これは文化水準をはかるバロメーターにもなるようです。はたして、日本は?

この講義では、このような身近な話題から建築を学ぶ意義をお話ししたいと思います。