機械工学系

2019年3月20日

建築学系の学生が土木学会関東支部技術研究発表会で研究発表しました

2019年3月14日(木)前橋工科大学(群馬県前橋市)にて開催された「第46回土木学会関東支部技術研究発表会」で、建築学系 4年生 松尾 歩さん(鈴木 博之研究室)が研究発表しました。

この研究発表会は土木技術者の資質向上をもって学術文化の進展と社会発展に寄与することを目的に、土木工学や土木技術に関する研究や現場報告に関する技術研究発表の場です。(土木学会関東支部HPより抜粋)

研究発表のタイトル:「木造スペースフレーム接合部の疲労特性に関する実験的研究」

発表者:松尾 歩(鈴木 博之研究室)

2019年3月20日

電気電子工学系の学生が「平成31年電気学会全国大会」で研究発表しました

2019年3月12日(火)〜14日(木)に北海道科学大学で開催された「平成31年電気学会全国大会」で、電気電子工学系4年生 五十嵐 優人さん、柴 悠香子さん(石田 隆張研究室)、城山 智吉さん(伊庭 健二研究室)、阿部 拓哉さん(大矢 博史研究室)が研究発表しました。

この研究発表会は電気学会で最も大きな研究発表の場であり、発表者は各自が取り組んできた研究内容を多くの参加者から質疑討論を受けることで各自の研究を発展させることができます。

また、石田隆張教授がコーディネータとして「シンポジウム:エネルギー分野への IoT、AI 技術の適用状況 」を、電気学会電子・情報・システム部門の企画として実施しました。このシンポジウムでは企業や研究機関(電力中央研究所、東芝、日立製作所、三菱電機、富士電機)からの講演者を招いて、エネルギー分野に対する IoT、AIの最新の技術動向を解説していただき、多くの聴衆を招いて盛況のうちに終了しました。

研究発表タイトル:「トルクセンサーを用いた電動アシスト自転車向けフィードフォワード制御の開発」

発表者:五十嵐 優人(石田 隆張研究室)

発表内容:電動アシスト自転車のペダルをこぐ人の状態を推定可能なトルクセンサーで検知。そこから得られた踏力の変化をフィードフォワード制御で推定し、踏力の脈動による加減速の効率低下を改善する手法を提案しました。またその手法の妥当性を実機を用いて検証しました。

研究発表タイトル:「駅ホーム上におけるホームドアの設置と旅客移動時間に関するシミュレーションの検討」

発表者:柴 悠香子(石田 隆張研究室)

発表内容:近年、首都圏で進んでいる駅のホームドア設置が人の流れや混雑にどのような影響を与えているのか、という人流シミュレーションを行い、ホームドア設置前後の人流の変化を解析しました。評価のために移動数という評価を定義して、想定した駅のホームにおける降車客の数と、移動数の関係を明らかにしました。

研究発表タイトル:「不確実な再生可能電源に対する送電計画の検討」

発表者:城山 智吉(伊庭 健二研究室)

発表内容:不確定性をもって増加する風力発電所を接続する送電網の建設計画について発表しました。建設が遅れれば送電容量不足になり電力が送れず、不要に建設すれば過剰投資になり、建設後の増設も難しい問題です。建設コスト、送電損失、信頼度の3種の評価関数を比較し、多目的問題としてパレート最適解の特徴などを分析しました。

研究発表タイトル:「遮光版による太陽光方位の検出」

発表者:阿部 拓哉(大矢 博史研究室)

発表内容:太陽光発電に必要な太陽の方位を検出する方法を研究しました。これまでに利用されてきた光センサではなく、小型単一セル太陽電池を使用し電源を内包するセンサセルと遮光版を用いた結果、新たな指向性を得ることができました。

2019年3月16日

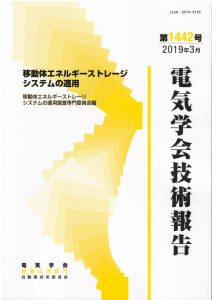

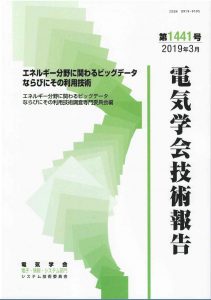

電気電子工学系 石田教授が委員長を務めた調査専門委員会から技術報告書が発行されました

電気電子工学系 石田隆張教授が委員長を務めた電気学会 産業応用部門 自動車技術委員会傘下の調査専門委員会「移動体エネルギーストレージシステムの適用」(委員長在任期間2014年~2016年)、「エネルギー分野に関わるビッグデータならびにその利用技術」(委員在任期間2014年~2017年)での調査活動をまとめた技術報告書が2019年3月10日に電気学会より発行されました。

各報告書の内容は以下の通りです。

■「移動体エネルギーストレージシステムの適用」

本技術報告は近年の電気自動車、ハイブリッド電気自動車の急速な普及、鉄道その他移動体においても電動化の流れが加速している背景の中、

(1)移動体を対象としたバッテリ、燃料電池、電気二重層コンデンサをはじめとした蓄電技術の動向

(2)新型電池ならびに新たなエネルギー資源として注目されているメタンハイドレートに関する研究開発動向

(3)電池とシステムの仲立ちをする電力変換器の小型化の動向

に関する調査結果をまとめたものです。

■「エネルギー分野に関わるビッグデータならびにその利用技術」について

本技術報告はデータの量、種類、取得頻度という3つの指標でデータの大きさをとらえ、指標のいずれか、あるいはすべてが現時点で活用できないほど大きい、あるいは近い将来十分大きくなると予想されるデータをビッグデータとして定義している。また、このようなデータが電気を中心とするエネルギー分野に関連する、どのような大量データが設備等の診断・異常検出およびエネルギー利用効率化にどのように活用されているか、活用されようとしているか、という調査結果をまとめています。

2019年3月8日

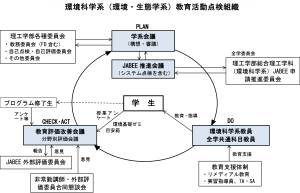

環境科学系 教育プログラムに関するJABEE外部評価委員会の報告

環境科学系(環境・生態学系)の教育プログラムは、2009年度に日本技術者教育認定機構(JABEE)によりJABEE基準を満たす技術者教育プログラムとして認定され(認定時は環境システム学科)、さらに2015年度には継続審査による認定を受け、現在に至っています。私立大学の環境工学分野での認定は、本学が関東で最初、全国でも2番目に認定を受けました。

本学系の教育プログラムは、教育活動点検組織に基づくPDCAサイクルにより常に点検・評価と改善を行っており、特に教育評価改善会議と3名の外部評価委員による毎年度の点検・評価は重要な役割を果たしています。2018年度も3月2日(土)に本学にて外部評価委員会を開催し、各委員から大変貴重な意見や助言をいただきました。これを受けて、学系会議とJABEE推進会議で改善に向けた構想を練り、教育プログラムで実践していきます。

写真

左上JABEE外部評価委員会の様子

右上:JABEE外部評価委員会の委員(左から岩間委員(NPOネイチャーセンターリセン理事長)、斎藤委員(日大理工学部教授)、棗田委員(パシフィックコンサルタンツ副部長))

右下:環境科学系 教育活動点検組織

2019年3月7日

建築学系の学生が栃木県の建築物を見学しました

2019年3月4日(月)~5日(火)、建築学系(村上晶子研究室)の学生18名がキャリア教育の一環で栃木県の建築物(道の駅ましこ、大谷石資料館、ワールドスクエア、日光東照宮)を訪問しました。

1日目は道の駅ましこで現代木造建築を見学し、大谷石資料館では石切り場(遺構)の巨大な空間を肌で感じました。

2日目は東武ワールドスクエアにて1 /25スケールで再現された建築を見てまわり、世界文化遺産 日光東照宮を見学。2日間を通して日本を代表する神社建築様式から現代木造建築まで多様な建築様式について知見を深めることができました。

2019年3月6日

機械工学系 宮本教授の活動が日本機械学会教育賞を受賞しました

機械工学系 宮本岳史教授が参加した「鉄道車両のダイナミクスに関わる基礎教育(講習会・セミナー開催、共著『鉄道車両のダイナミクスとモデリング』の書籍出版)活動」が日本機械学会教育賞を受賞しました。

この賞は機械工学・工業分野に関わる教育活動において顕著な業績をあげた会員個人またはグループに贈られます。(日本機械学会HPより抜粋)

日本機械学会 教育賞受賞

内 容:鉄道車両のダイナミクスに関わる基礎教育(講習会・セミナーの開催と書籍出版)活動

グループ名:鉄道車両のダイナミクスに関わる基礎教育の活動WG

2019年2月13日

環境科学系 西浦教授が「多摩ニュータウン 再生プロジェクトシンポジウム」で講演しました

2019年2月4日(月)、環境科学系 西浦定継教授が「多摩ニュータウン 再生プロジェクト第6回シンポジウム」にて講演しました。

このシンポジウムは街づくりや都市開発の専門家が多摩ニュータウン再生に向けた取り組みについて市民に発表・報告する場です。

多摩市ニュータウン再生推進会議に都市計画の専門家として参加している西浦教授は、会議で検討された2040年代にあるべき多摩ニュータウンを見据えたリーディングプロジェクト(永山駅周辺再構築など)について報告しました。

講演タイトル:

「多摩市ニュータウン再生推進会議からの報告」

関連資料

多摩ニュータウン 再生プロジェクト第6回シンポジウムについて(多摩市HP)

2019年2月5日

電気電子工学系 小寺准教授の論文が日本磁気学会誌「まぐね」に掲載されました

電気電子学系 小寺敏郎准教授が執筆した招待論文が日本磁気学会誌「まぐね」に掲載されました。「第5世代移動体通信に関連する高周波磁気工学の最前線」という特集の中で、「メタマテリアルに発想の起源をもつ人工ジャイロ磁気・誘電特性」という題目で、本技術の発想に至る前史から今後の発展に至るまで解説した論文です。

論文名

メタマテリアルに発想の起源をもつ人工ジャイロ磁気・誘電特性

2019年2月4日

機械工学系の学生がMRJミュージアムとトヨタ博物館を見学しました

2019年1月18日(金)~19日(土)、機械工学系の3年生5名がキャリア教育の一環で愛知県にある三菱重工のMRJミュージアムにてMRJ組立工場見学と、トヨタ博物館を見学しました。

MRJミュージアムは、三菱重工グループの最先端テクノロジーを搭載した「国産初のジェット旅客機」MITSUBISHI REGIONAL JET(MRJ)を紹介する施設で、垂直尾翼を炭素繊維強化プラスチックで製作するなど、極限まで軽量化を突き詰めた技術者の工夫を知ることができました。

またトヨタ博物館では自動車産業の黎明期から現在までに製造された自動車を実際に見ることで、時代とともに進化する自動車の歴史について学ぶことができました。

2019年2月1日

機械工学系3年生が「流れの夢コンテスト」で「一樹賞」を受賞しました

2018年11月29日(木)、北海道室蘭市で開催された日本機械学会・流体工学部門企画「第16回流れの夢コンテスト」に、必修科目「プロジェクトⅤ・Ⅵ」の受講生(機械工学系 流体工学研究室3年生10名)が参加し、ユニークな発想で見る人に感動を与えた作品として「一樹賞」を受賞しました(全国から10作品がエントリー)。「一樹賞」受賞は2年ぶり2回目です。

日本機械学会(会員数約35,000人)流体工学部門では流体工学の新しい展開のための技術者・研究者を目指す若い研究者(学生など)を対象として「流れの夢コンテスト」を2001年より実施しており、今回で第16回目の開催となります。

このコンテストは、流れに関する知恵を駆使してテーマ(今回は「流れのアクティブ制御」)を達成するアイデアと技術力を競う全国大会です。製作された作品と実演を含めたプレゼンテーションで内容を審査し、最も総合評価の高い作品を「最優秀賞」、ユニークな発想で見る人に感動を与えた作品を「一樹賞」、その次に総合評価の高い作品を「優秀賞」として表彰されます(各賞1作品ずつ)。

■本学参加チーム

【チーム名:ウォタセパ】一樹賞受賞

作品タイトル:水流を用いたゴミ分別のアクティブ制御

概要:世界的問題である「海洋ゴミによる汚染」に着目し、ゴミ分別の「しかけ」を流れの中に作成。大小のゴミを「流れの制御」で見事分別することに成功しました。テーマに合った作品として高く評価されました。

【チーム名:Team MFT】

作品タイトル:Fluid Torus

概要:炭酸水を用いた空気の渦輪の実験装置を提案。流体の放出方法を工夫すると、水中にとても綺麗な「空気の渦輪」が作成でき、学会参加者から高い評価を得ました。

■関連資料

第16回流れの夢コンテストのホームページ(外部サイト)