機械工学系

2019年1月28日

建築学系の卒業研究(論文・設計)を一般公開します

建築学系の卒業研究(論文・設計)を下記日程で一般公開します。

4年間の集大成をご覧ください。

建築学系卒業研究(論文・設計)一般公開展示

日程:2019年1月25日(金)13:00~1月28日(月)17:00

(期間中の開館時間は9:00~17:00)

※1月27日(日)の公開はなし

会場:明星大学日野キャンパス30号館3階設計製図室(30-302)

関連資料

一般公開展示ポスター

2019年1月22日

環境科学系 西浦教授が「多摩ニュータウン 再生プロジェクトシンポジウム」で講演します

2019年2月4日(月)、都市計画が専門で多摩ニュータウン学会会長を務める、環境科学系 西浦定継教授が「多摩ニュータウン 再生プロジェクト第6回シンポジウム」にて講演します。

開催日時:2019年2月4日(月) 13:30~16:45(開場13:00)

開催場所:パルテノン多摩 小ホール

定員/参加費:250名(先着順)参加費無料 ※手話通訳あり

西浦教授の講演について

時 間:第1部 報告 13:45~

タイトル:「多摩市ニュータウン再生推進会議からの報告」

関連資料

多摩ニュータウン 再生プロジェクト第6回シンポジウムについて(多摩市HP)

多摩ニュータウン 再生プロジェクト第6回シンポジウムチラシ

2019年1月11日

建築学系の学生が岩手県陸前高田市を訪問しました

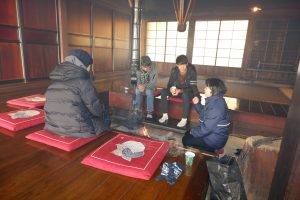

2019年1月7日(月)、建築学系(藤村和正研究室)の3年生3名が科目「プロジェクトⅥ」の一環で地域防災について知見を深めるため、東日本大震災からまもなく8年になる岩手県陸前高田市内を訪れました。

気仙大工左官伝承館では、館長の武蔵裕子さんから被災当時の様子や災害の教訓についてお話を聞くとともに、陸前高田、大船渡、住田地域の大工集団である気仙大工の技術や歴史についても学ぶことができました。

また、震災遺構の「旧・道の駅高田松原(タピック45)」、「雇用促進住宅」、「気仙中学校」を訪れて被害の大きさを知り、復興状況を把握するため「アバッセたかた」(約20店舗が入った共同店舗が津波被害に遭い、その場所に商業の中心地として誕生した複合商業施設)、JR大船渡線竹駒駅(津波により駅が流失したことがきっかけで、連節バスやバス専用道を駆使し、速達性・定時性の確保や輸送能力を増大したBRT(バス高速輸送システム)を取り入れた駅)や高さ12メートルの防潮堤建設現場を見学しました。復興現場では、未曾有の災害から得た教訓を活かし、再び同じような大災害があっても生活への影響を最小限に食い止められるような都市計画が進められています。現在進行中の被災地復興を直接見ることにより、建設や街づくりが生活の根幹である住環境を整え、私たちの暮らしを支えていることに気づくことができました。

2018年12月18日

建築学系の学生が神田川・環状七号線地下調節池を見学しました

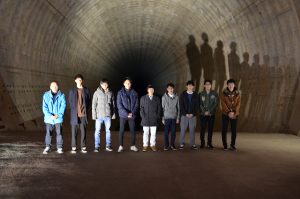

2018年12月13日(木)、建築学系(藤村和正研究室)では必修科目「プロジェクトⅥ」、「ゼミナールⅡ」の一環で神田川・環状七号線地下調節池(東京都杉並区)を見学しました。

この施設は神田川中流域で多発する水害への対策として作られたもので、環状七号線の道路下に建設された延長4.5km、内径12.5mのトンネルに、一時的に水を貯留することで被害を防ぐ役割があります。

参加した学生8名(4年生4名、3年生4名)は中央監査室や地下調節池を見学し、東京都のインフラが果たす役割の大きさと、それを支える建設技術について学ぶことができました。

2018年12月12日

環境・生態学系の4年生が「関東昆虫学研究会」で研究発表しました

2018年12月8日(土)、東京農業大学(世田谷キャンパス)農大アカデミアセンター横井講堂にて開催された「関東昆虫学研究会(旧 日本昆虫学会関東支部) 第2回大会」で、環境・生態学系4年生 功刀 祥希さん(岩見徳雄研究室)が研究発表しました。

研究発表タイトル:八王子南部の谷戸水田とビオトープに出現するトンボ目成虫の季節変化

発表者:功刀 祥希、吉森 万葉、岩見 徳雄、田口 正男

研究内容:八王子南部の鑓水谷戸水田と、そこに隣接するビオトープを対象に、出現するトンボ目成虫の個体群調査を実施しました。水田、ビオトープともに4月末からシオヤトンボ、シオカラトンボの出現からはじまり、5月下旬にはシオカラトンボへ遷移。そして水田で田植えのあった6月初旬から稲刈り手前の9月下旬にはシオカラトンボとオオシオカラトンボの交互の優占化など様々な変化を見ることができました。9月下旬からは、「赤とんぼ」で知られるアカネ属のナツアカネが出現し、2週間ほどでアキアカネへと遷移しました。特に稲刈りのあった10月初旬の水田ではナツアカネからアキアカネへと急速に種が交代する様子も確認することができました。また、優占種の交代時期に近づくと、あまり見られなかった複数の種が加わり、一時的に多様度が高くなる傾向が見られました。トンボ目成虫の個体数はビオトープよりも水田の方が1.5~2倍ほど多かったですが、種の季節的遷移パターンはほぼ類似していることがわかりました。

関連資料

関東昆虫学研究会第2回大会について

2018年12月7日

電気電子工学系の学生が「電力システム技術東京私学連合ブランチ」で研究発表しました

2018年12月1日(土)、本学で開催された「電力システム技術東京私学連合ブランチ」で、電気電子工学系4年生6名(大塚 貴弘さん、城山 智吉さん、芳賀 将吾さん、五十嵐 優人さん、柴 悠香子さん、樋上 隼さん)が研究発表しました。

この研究発表会は電力システム関連の研究に携わる、関東地区の工学院大学、芝浦工業大学、東海大学、日本工業大学、明星大学、サレジオ工業高等専門学校の学生を対象に、卒業研究の中間報告として研究内容を公開し、その内容を議論することで同世代の学生同士で交流するという貴重な経験を積んでもらうために、毎年この時期に電気学会東京支部より援助を受けて開催しています。

研究発表タイトル:「不確実な再生可能電源に対する送電計画の検討」

発表者:城山 智吉(伊庭健二研究室)

発表内容:太陽光発電や風力発電の大規模な発電所建設が始まっています。しかし、これらの電源は需要の少ない地域の適地に広く分散している上、発送分離政策のため送電線の長期建設計画が難しくなっています。本研究では接続可能な全ての送電網を多様な目的関数を用いて評価し、広範囲に分散した再生可能エネルギー電源を結ぶ送電網計画の基礎的研究を行いました。

研究発表タイトル:「壁面太陽光発電システムの発電特性とMPPT 機能の再現」

発表者:芳賀 将吾、大塚 貴博(伊庭健二研究室)

発表内容:太陽光で発電するパネルの傾斜角を0度から90 度まで10 度ずつ変化させ、可変抵抗により測定し最大出力を計測しました。その結果、真南に向けてパネルを垂直に立てた場合、反射光を多く取り入れることができるため最大電力時の65%近い電力を得られることがわかりました。

研究発表タイトル:「画像分析に基づいた建物竣工時の建屋内照度推定の検討」

発表者:樋上 隼(石田隆張研究室)

発表内容:私は、社会的な要請により最小限の工期で完成を求められている建屋の竣工において、類似の形状を持つ建屋内の照度を測定する方法について研究しています。異なる室内で外光の影響を低減した照度の推定方法を、代表的な室内の測定結果より推定する手法を提案し、その実測データを用いた分析結果を発表しました。

研究発表タイトル:「トルクセンサを用いたフィードフォワード制御の開発」

発表者:五十嵐 優人(石田隆張研究室)

発表内容:電動アシスト自転車のペダルをこぐ人の状態をトルクセンサで検知し、そこから得られた踏力の変化を、フィードフォワード制御を用いて推定する手法の開発工程について報告しました。

研究発表タイトル:「ホームドアの設置で変化する駅ホーム上の旅客人流シミュレーションの検討」

発表者:柴 悠香子(石田隆張研究室)

発表内容:近年、首都圏で進んでいる駅のホームドア設置が人の流れや混雑にどのような影響を与えているのか、という人流シミュレーションを行い、ホームドア設置前後の人流の変化を解析しました。その結果ホームドアがあると、ホームドアがない場合より車両出口から改札までの移動時間が長くなることがわかりました。

2018年12月7日

機械工学系の学生が設計コンテスト2018に参加しました

2018年12月1日(土)、機械工学系 3年生4名が関東学院大学で開催された「設計コンテスト2018 成果発表会」((公社)日本設計工学会主催、JEITA三次元CAD情報標準化専門委員会後援)に参加しました。

機械工学系の必修科目「プロジェクトⅣ、Ⅴ」の課題として本学からは2チームで参加し、4月に行われた事前課題審査を通過、6月から本課題に取り組みました。

本課題は「外装ユニット部品をモールド部品として設計した『ヘアドライヤーの設計』」で、3D-CADで描いた図面、形状公差の指示、金型や量産時の製品のコスト計算等の検討を行い、これら課題を10月に提出、12月1日に関東学院大学で開催された成果発表会に参加しました。

大学・高専全10チームの発表があり、残念ながら上位入賞は果たせませんでしたが、2チームともに「努力賞」を受賞しました。

設計者と課題テーマ名

(1)「縦巻貝型ハンズフリードライヤーの設計」

設計者:機械工学系3年生:羽柴 吉真、石川 航

(2)「シンプルなハンズフリードライヤーの設計」

設計者:機械工学系3年生:小宮 拓朗、山口 喜雅

2018年12月6日

建築学系の学生が愛知県名古屋市の建築物を見学しました

2018年11月20日(火)、建築学系(加藤隆久研究室)の学生7名が必修科目「プロジェクトⅥ」の一環で愛知県名古屋市を中心に建築物(名古屋城本丸御殿、名古屋城北西隅櫓、オアシス21、名古屋市美術館、名古屋市科学館)を見学しました。

見学の事前準備として授業で日本住宅史を学び、今回の主題である書院造の建築史における特色を確認しました。またオアシス21のガラス詳細図を使って、特色ある構造を学ぶことで、実物を見た際にガラスの荷重が地上に伝わる力の流れをより深く理解することができました。

2018年12月4日

建築学系の学生が岐阜県の建築物を見学しました

2018年11月20日(火)、建築学系(高橋彰子研究室)の学生17名が必修科目「プロジェクトⅥ」の一環で岐阜県の建築物(県営住宅地ハイタウン北方、長良川国際会議場、ぎふメディアコスモス)を見学しました。

磯崎 新が総合コーディネーターを務めた県営住宅ハイタウン北方をはじめ、北方町庁舎、長良川国際会議、ぎふメディアコスモスなど、日本を代表する建築家の技巧やアイディアを見学し、自然・地域と密着した現代建築のあり方を知ることができました。

2018年11月30日

電気電子工学系の学生が低温工学・超電導学会で研究発表しました

2018年11月19日(月)~22日(木)、山形県山形市で開催された「2018 年度秋季(第97回)低温工学・超電導学会」で、電気電子工学系4年生 野村 祐一さん、宮野 将希さんが研究発表しました。この学会では低温工学と超電導工学を多様な分野へ応用する研究が発表されています。

研究発表のタイトル:薄膜型超電導限流素子用温度・電位差分布同時測定装置の開発

発表者:宮野 将希、星野 勉(明星大)

研究内容:薄膜抵抗型限流素子には、限流動作時の電位差分布から温度分布を推定する式が提案されています。推定式を用いるには、一度、温度・電位差の同時測定を行い、式のパラメータを同定する必要があります。

今回は私が開発した簡便にセッティングできる冶具が測定系とテープ導体にどれほど適用できるのか、その適性について研究した内容を発表しました。

研究発表のタイトル:2018年度 低温技術講習会 − 7 K小型冷凍機を作ろう −

発表者:野村 祐一、宮野 将希(明星大)・横土 敬幸、飯田 隆仁(住重)・石井 聡(東京電機大)・髙橋 洋一郎(大陽日酸)・目黒 凌平(アルバック)

研究発表のタイトル:2018年度 低温技術講習会 − ロータリー弁方式 −

発表者:宮野 将希、野村 祐一(明星大)・横土 敬幸、飯田 隆仁(住重)・石井 聡(東京電機大)・髙橋 洋一郎(大陽日酸)・目黒 凌平(アルバック)

研究発表のタイトル:2018年度 低温技術講習会 − MLIの効果 −

発表者:野村 祐一、宮野 将希(明星大)・横土 敬幸、飯田 隆仁(住重)・石井 聡(東京電機大)・髙橋 洋一郎(大陽日酸)・目黒 凌平(アルバック)

関連リンク

2018 年度秋季(第97回)低温工学・超電導学会について

写真:ポスター発表中の宮野さん(左)、口頭発表する野村さん(右)