機械工学系

2018年11月26日

環境科学系の学生が日野市東光寺周辺で水質調査を実施しました

2018年11月21日(水)、環境科学系の3年生が必修科目「プロジェクトⅥ」の一環で日野市東光寺周辺の水質調査をしました。

環境科学系の「プロジェクトⅥ」は具体的な地域を対象に、開発計画に対する環境影響評価に取り組む授業です。

今回実施した調査は東京都の環境影響評価条例の対象事業として、題材となる東光寺周辺の複数の開発計画(架空の土地整理事業:公園整備を想定)の環境影響を予測・評価するため、その根拠となるデータ収集が目的です。

今後の授業では、収集した水質データに基づいて、「蛍が住めるような場所にしたい」という近隣住民の希望も盛り込んだ開発計画について、環境影響評価をしていきます。

2018年11月26日

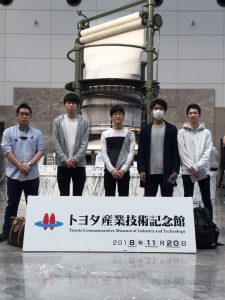

電気電子工学系の学生がトヨタ博物館とトヨタ産業技術記念館を見学しました

2018年11月20日(火)、電気電子工学系 石田隆張研究室の3年生5名が愛知県のトヨタ博物館とトヨタ産業技術記念館を見学しました。

トヨタ博物館では世界と日本の自動車産業各社が切磋琢磨しながら進化してきた様子を、戦後のモータリゼーションの進展を中心に学習しました。また、トヨタ産業技術記念館ではトヨタ自動車創業者がものづくりにかける情熱やその実現過程、そして自動車を取り巻くさまざまな技術を学ぶことができました。

2018年11月23日

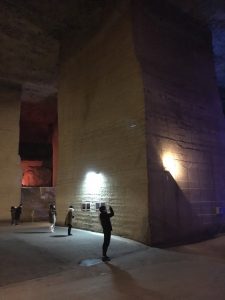

建築学系は栃木県の建築物を見学しました

2018年11月20日(火)、建築学系(齊藤哲也研究室)の学生15名が科目「プロジェクトⅥ」の一環で栃木県の建築物(道の駅ましこ、アートビオトープ那須、大谷資料館)を見学しました。

アートビオトープ那須では複数の池と木々が作り出す不思議な空間「水庭」を散策。大谷資料館では地下採掘場跡を見学し、栃木県宇都宮市大谷町で採掘される流紋岩質角礫凝灰岩「大谷石」の採掘方法やその歴史を学び、日本建築を支えてきた石材とそれに携わる人々の営みについて知ることができました。

2018年11月14日

電気電子工学系 石田教授が『電気学会B部門誌』の用語解説を執筆しました

電気電子工学系 石田隆張教授が『電気学会B部門誌 電力・エネルギー部門(2018年11月号)』の用語解説(テーマ名:「電気自動車向け急速充電器」)を執筆しました。

電気自動車の利用時、バッテリーがほとんどなくなった際などに使用される急速充電器の主回路について解説しています。

2018年11月9日

電気電子工学系の学生が電気学会主催の研究会で発表しました

2018年11月6日(火)、東京理科大学 神楽坂キャンパス(東京都新宿区)で開催された「電気学会 システム/スマートファシリティ合同研究会」にて、電気電子工学系4年生 柴 悠香子さん(石田 隆張研究室)が研究発表しました。

この研究発表会は電気学会の電子・情報・システム部門と産業応用部門の共通技術に関する最新の研究内容を共有し合うことで、若手とベテラン技術者の交流を図ることを目的として、電気学会が開催するものです。

研究発表タイトル:

「ホームドアの設置前後における駅ホーム上の旅客人流シミュレーションの検討」

発表者:

柴 悠香子

発表内容:

駅のホームは利用者の安全確保のため、ホームドアの設置が進んでいる一方で、ホームドアを設置することにより、乗降客の動線の障害物となり混雑を引き起こしている傾向にあります。本報告では駅ホーム上での乗客の可動面積の変化と降車客が目標地点へ到達する時間の相関関係を調べるために、実際の駅のホームをモデルとした、人流シミュレーションの開発と検証を行いました。

2018年11月9日

機械工学系 宮本教授らによる共同研究の論文が『日本機械学会論文集』に掲載されました

機械工学系 宮本岳史教授らによる共同研究の論文が『日本機械学会論文集』(特集号)に掲載されました。この論文集は宮本教授が実行委員長を務めた「第26回 交通・物流部門大会(TRANSLOG 2017)」(2017年12月4日~6日、大阪府立大学 中百舌鳥キャンパスにて開催)で発表された100件の論文の中から、会場での議論や質疑応答を反映し、査読を経た13件が収録されています。

また論文集の冒頭には特集号発刊にあたり、TRANSLOG 2017実行委員長の宮本教授の巻頭言が掲載されています。

論文情報

タイトル:脱線係数と車輪上昇量の関係に基づく低速走行時の乗り上がり脱線の走行安全性評価

(Study on safety assessment of flange climb derailment at low speed based on the relationship between the derailment quotient and wheel rise)

執筆者:土井 久代(鉄道総合技術研究所)、石田 弘明(前・明星大学教授)、宮本 岳史(明星大学)

論文概要:鉄道総合技術研究所が実施した走行試験で得られたデータを用いて、車輪上昇量と走行安全性評価指標の相関分析を行いました。走行安全性評価指標として現行の脱線係数を基本とした指標を考え、安全が確保されることを第一に、新たな指標と評価手法の検討を行い、その結果をまとめています。

2018年11月9日

環境科学系 上本常勤教授がISO技術委員会で国際幹事として活動しました

2018年10月16日(火)~19日(金)、環境科学系 上本道久常勤教授が、ポルトガル共和国リスボン市にあるポルトガル品質管理院(IPQ)で開催されたISO(国際標準化機構)の技術委員会(TC79、 軽金属)に出席し、マグネシウムの材料分析について3件、アルミニウムの材料分析について1件の発表と提案しました。これらは今年7月にイギリスで開催された国際会議(The 11th International Conference on Magnesium Alloys and Their Applications)や、昨年の島根県での国際会議(APWC 2017)の発表を基に日本としての新規格提案を行ったものです。現在マグネシウム材料の規格は一部がDIS(国際規格原案)まで進んでおり、アルミニウム材料の規格は次年度新規提案の予定です。

発表題目

・Magnesium and magnesium alloys–Determination of tin, Determination of

Beryllium

(マグネシウムおよびマグネシウム合金のスズ及びベリリウムの定量方法)

・Magnesium and magnesium alloys–Determination of mercury

(マグネシウムおよびマグネシウム合金の水銀の定量方法)

・Magnesium and magnesium alloys -Determination of rare earth elements

(マグネシウムおよびマグネシウム合金の希土類元素の定量方法)

・Aluminum and aluminum alloys–Determination of minor and trace elements–Plasma spectrometric method

(プラズマ発光分析法によるアルミニウム合金中少量・微量元素の定量方法)

写真

左上:ポルトガル品質管理院

右上:ISO TC79全体会議の集合写真

右下:ISO TC79/SC5(マグネシウム材料の分科会)会議の集合写真

2018年10月31日

環境科学系 上本常勤教授が執筆した百科全書が出版されました

環境科学系 上本道久常勤教授が英国John Wiley & Sons社が出版する百科全書の1章を執筆しました。この本はハードカバーとオンラインの両方で出版されています。

■書籍情報

書籍タイトル:Encyclopedia of Analytical Chemistry: Applications, Theory, and Instrumentation

出版社:John Wiley & Sons Ltd

出版日:18 September 2018

上本常勤教授が執筆した章タイトル:Data Evaluation(数値の信頼性評価)(1~28ページ)

2018年10月29日

機械工学系が「ワールド・ロボット・サミット2018」に参加しました

2018年10月17日(水)~ 21日(日)、東京ビックサイトで開催された国際的なロボット競技会「World Robot Summit(総称:WRS)」の「インフラ・災害対応カテゴリー 災害対応標準性能評価チャレンジ」部門に機械工学系 山崎芳昭研究室の学生6名と指導教員が参加しました。

この競技会は書類審査を通過したチームに出場資格が与えられ、不整地や坂、瓦礫等を模擬した8種類の競技フィールドでの走行、および搭載したカメラによるプラントのメータの読み取りやロボットアームでのバルブ開閉操作等の性能を競うものです。

本学は参加部門19チーム(海外企業:1、海外大学:8、国内企業:3、国内大学:7)中17位でした。

2020年にWRSの本大会が福島県と愛知県で開催予定です。本大会に向け、地震災害等で倒壊家屋の瓦礫の下に残された被災者の発見補助やプラントなどの危険箇所でのバルブ開閉操作を目的に、遠隔操縦型のレスキューロボットとロボットアーム研究を進めていきます。

■大会情報

World Robot Summitの参加国・チーム数:23カ国・126チーム

明星大学参加者(合計7名):

チームリーダー:機械工学専攻 博士前期課程 1年生 萩原 颯人

メンバー:機械工学系4年生 安西 健、井上 啓、佐藤 武、廣澤 和樹、星野 航

指導教員:山崎 芳昭

競技会URL:こちらをクリックしてください

2018年10月29日

環境科学系 上本常勤教授が講演した様子がWEBで公開されています

2018年9月6日(木)、幕張メッセ国際会議場にて開催されたJASIS 2018(分析展併設のコンファレンス)で環境科学系 上本道久常勤教授が講演しました。

その様子が12月20日(木)17時までWEBで公開されますので、ご興味のある方はご覧ください。(※視聴には入場登録(無料)が必要です)

セッション名:初めての機器分析−自信の持てるデータ処理−

講演題名:測定値の正しい取り扱い方 —測定値を分析値にするために—

講演URL: こちらをクリックしてください

(このURLは初回入場登録を完了した方のみ閲覧することができます)

(ホーム画面から動画を探す場合:JASISセミナー[画面左上]→JAIMAセミナーの基調講演[画面右上]→講演題目をク

リック)

初回入場登録:こちらをクリックしてください