機械工学系

2018年10月25日

機械工学系で本田技研工業株式会社の製造工場を見学しました

2018年10月17日(水)、機械工学系の2、3年生の希望者37名で本田技研工業株式会社 埼玉製作所 狭山完成車工場を見学しました。

この工場は世界で自動車を生産するHONDAのマザー工場で多品種を同一の組立ラインで製造する最先端の工場です。

車体の溶接、塗装は多数のロボットによる完全な自動化がなされており、内装の取り付けラインでは人とロボットが協調して複雑な作業を進めていました。

製造工程の随所に効率的に作業を進める創意工夫があり、見学後は複数の学生から社員へ質問が出る有意義な見学となりました。

2018年10月15日

建築学系の学生が第8回流域圏学会学術研究発表会で研究発表しました

2018年10月6日(土)、高知大学農林海洋科学部(高知県南国市)で開催された文理融合型の学会である流域圏学会において、建築学系4年生 島﨑 健吾さん、千野 雄平さん(藤村 和正研究室)が研究発表しました。卒業研究で取り組んでいる課題における現在までの成果を発表し、会場より活発な質疑がありました。

第8回流域圏学会総会・学術研究発表会 発表内容

1) 研究発表のタイトル:「平成29年7月九州北部豪雨を対象とした佐田川流域における10分単位の洪水流出解析」

発表者:島﨑 健吾

発表内容:豪雨時の洪水処理をダムなどにおいて適切に行えるように、10分単位の雨量データを扱える貯留関数式を用いた流出解析モデルを提案しました。そして、平成29年7月の九州北部豪雨時の河川流量を迅速かつ正確に算定すること試み、その実行可能性を示しました。

2) 研究発表のタイトル:「日単位水循環モデルの再構築と鏡ダム流域への適用」

発表者:千野 雄平

発表内容:地球温暖化がもたらす渇水リスクについて関心を持ち、全球気候モデルの将来気候値を活用できる日単位計算の水循環モデルの高精度化を進めました。そして、高知県の鏡ダム流域を対象に1968年1月1日~1993年12月31日の26年間における長期水循環解析を行い、モデルの適用性を示しました。

関連資料

流域圏学会ホームページ

2018年10月9日

機械工学系「第16回 全日本学生フォーミュラ大会」結果報告

2018年9月4日(火)~8日(土)、小笠山総合運動公園(エコパ)にて開催された「第16回 全日本フォーミュラ大会」に機械工学系の学生を中心に構成される「明星大学フォーミュラカープロジェクト(STAR2018)」(4年生5名、3年生8名、2年生10名)が参加しました。年々参加チームが増えるなか、今年度は全92チーム中総合順位80位という結果でした。

順位の向上を目指し昨年から排気量の多いエンジンに変えて臨んだ今年は、予想以上に設計に時間を要してしまい、試走も満足にできないまま当日を迎えることになりました。本大会は車検、静的審査、動的審査の3つのカテゴリーによる審査が行われます。その中で車検のブレーキテストを通過できず、動的審査へ進むことができませんでした。

エンジンの変更という大きな試みから得られた反省は次年度チームの糧として活かし、来年は順位の向上を目指します。

関連資料

https://www.jsae.or.jp/formula/jp/全日本 学生フォーミュラ公式サイト

「明星大学フォーミュラカープロジェクト(STAR2018)」活動ブログ

2018年9月26日

機械工学系 森下常勤教授が火炎旋風の数学モデルについて研究口頭発表しました

2018年9月5日(水)スペイン バルセロナ ジッチェスにおいて開催された、Elsevierが運営するECT2018 :The Tenth International Conference on Engineering Computational Technology 2018において機械工学系 森下 悦生常勤教授が研究発表しました。

研究発表のタイトル

“A mathematical model for a laminar spiral flow to approximate fire whirl”

E. Morishita*, I. Kumagai, K. Onodera, R. Kubota, Y. Moriyama, T. Yamazaki

Meisei University, Japan

(火炎旋風を模擬した層流旋回流れの数学モデル)

発表者:森下 悦生

発表内容:二つの透明な半円筒を偏心させて机上に置き、底の部分にアルコールや蚊取り線香を置くと、ミニ竜巻のような上昇旋回流が観察され、火炎旋風と呼ばれています。本研究では、中心に線状加熱源のある簡易モデルで近似すると、流れの解析解が得られることを示しています。

なお火炎旋風は本学 機械工学系 熊谷 一郎教授が学内プロジェクトや学外のサイエンスアウトリーチの活動において、日頃机上実演で紹介されている非常に興味深い現象です。

関連リンク

ECT2018について

2018年9月19日

30号館1階で建築学系「ワークショップ」の作品を展示しています

建築学系2、3年生の科目「ワークショップ」は、制作作品のアイディアの立案から材料の加工、組み立て、展示までを学生が主体となって行い、共同作業の中でコミュニケーション能力の向上と問題発見・解決能力を養い、ものづくりの面白さを学ぶことを目的とした授業です。

今年度は15名(3年生2名(アドバイザーとして参加)、2年生13名)の学生がプラスチックダンボールを使って「規則と不規則」をコンセプトに大きな作品を制作しました。六角形という規則的な平面形から、大小の三角形を構成するように組み合わせていますが、それぞれの面に現れる形は不規則的で、見る角度によって違う空間を見せてくれます。

明星大学日野校30号館1階に展示してありますので、ぜひご覧ください。(展示期間は2018年9月中旬~11月中旬を予定)

関連資料

「不 規則 な六角形」について

2018年9月11日

電気電子工学系の学生が「電気学会 電子・情報・システム部門大会」で研究発表しました

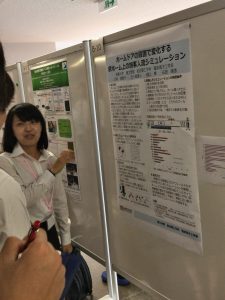

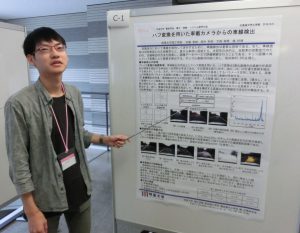

2018年9月5日(水)~9月8日(土)、北海道大学 工学部(北海道札幌市)にて開催された「平成30年電気学会 電子・情報・システム部門大会」で、電気電子工学系 4年生 柴 悠香子さん(石田 隆張研究室)、樋上 隼さん(石田 隆張研究室)、菊地 輝さん(嶋 好博研究室)、本藤 春樹さん(嶋 好博研究室)が研究発表(学生ポスター発表)しました。

この部門大会は、電子材料・デバイス、光・量子デバイス、電子回路、通信、システム、情報処理、知覚情報、生体医工学など幅広い分野の研究に携わるメンバーが一堂に会する貴重な場であると共に、学生にとっては少し離れた分野の動向に関する知識や情報を収集する良い機会にもなりました(講演435件)。

研究発表のタイトルと発表者:

・「ホームドアの設置で変化する駅ホーム上の旅客人流シミュレーション」

柴 悠香子、樋上 隼、五十嵐優人、石田隆張

・「ステレオカメラを用いた深層学習型照度推定の検討」

樋上 隼、柴 悠香子、五十嵐優人、石田隆張

・「奥行き画像を用いた人物の動線検出」

菊地 輝、大根田良明、大森結希、石井健太、嶋 好博

・「ハフ変換を用いた車載カメラからの車線検出」

本藤春樹、田中利弥、大森結希、嶋 好博

2018年9月10日

電気電子工学系の学生が学生研究発表会で優秀発表賞を受賞しました

2018年8月31日(金)、東京電機大学(東京千住キャンパス)で開催された「学生研究発表会~学会本格デビューに向けた、学生のための発表会~」で電気電子工学系4年生8名が研究発表を行い、五十嵐 優人さん(石田 隆張研究室)が優秀発表賞を受賞しました。

この研究発表会は学生向けに、プレゼンテーションスキルの習得、同世代の学生同士の交流などの貴重な経験を積んでもらうために、より多くの発表の機会を提供することを目的として、電気学会東京支部にて毎年開催されています。

■石田 隆張研究室

研究発表タイトル:「トルクセンサを用いたフィードフォワード制御方法の開発と評価」

発表者:五十嵐 優人(優秀発表賞受賞)

発表内容:需要が高まってきている電動アシスト自転車のモータ駆動時のアシスト効率を改善するために、路面状態・自転車をこぐ人の状態をセンシングしたフィードフォワード制御を研究しています。本発表ではセンシングの際の誤差が制御にどれだけ影響を及ぼすかの評価を、実機を用いて測定した結果について報告しました。

研究発表タイトル:「ホームドアの設置で変化する駅ホーム上の旅客人流シミュレーション」

発表者:柴 悠香子

■伊庭 健二研究室

研究発表タイトル:「不確実な再生可能電源に対する送電計画の検討」

発表者:城山 智吉

■星野 勉研究室

研究発表タイトル:「永久磁石同期電動機の励磁損を考慮した定常特性」

発表者:土橋 宏史

研究発表タイトル:「ライントレース車椅子―操舵信号回路の実装―」

発表者:武田 涼

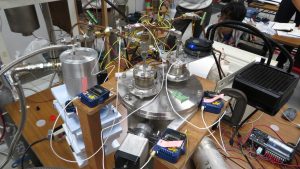

研究発表タイトル:「超電導素子の温度・電位同時測定装置の極低温下における測定動作試験」

発表者:宮野 将希

研究発表タイトル:「エポキシ樹脂へのCNF 添加量に関する検討」

発表者:大森 智保

研究発表タイトル:「超電導磁気セラピー装置用可撓型冷媒管・電流リードの検討」

発表者:野村 祐一

2018年9月7日

電気電子工学系の学生が「日本顔学会大会」で研究発表しました

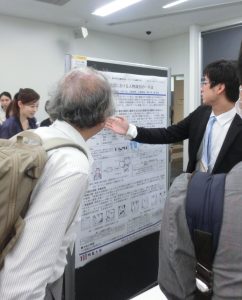

2018年9月1日(土)~2日(日)、明治大学(中野キャンパス)にて開催された「第23回日本顔学会大会(フォーラム顔学2018)」で、電気電子工学系 4年生 石井 健太さん(嶋 好博研究室)が研究発表(ポスター発表)しました。

この学術大会は、顔に関連した分野の従来の枠組みを超えたネットワークの創造と、研究発表の場となっています(口頭発表19件、ポスター発表21件、特別講演2件、企業展示3件)。主催する日本顔学会の分野は、歯や歯並びを扱う歯学、コンピュータや機械を扱う工学、美容や化粧文化学、眼鏡などを扱う分野、顔の魅力や表情の研究を扱う心理学、さらに、医学、美術解剖学ほかの芸術学・人類学と広範囲に亘っています。

研究発表のタイトル:

「漫画画像における人物識別の一手法」

発表者:

石井 健太、山添 一弘、大森 結希、本藤 春樹、菊地 輝、嶋 好博

研究内容:

漫画画像を対象に、登場人物を自動的に識別する、深層学習をベースにした人物識別方法を考案しました。サンプル画像152枚を対象に人物識別実験を行った結果、漫画主人公の識別について再現率91.1%、適合率93.3%を得ることができました。

写真:

右 会場の前で

左 ポスター発表の様子

下 ポスター発表者に課された研究概要の口頭発表の様子

2018年9月5日

環境科学系 上本常勤教授が国際会議で口頭発表しました

2018年7月24日(火)~27日(金)、環境科学系 上本道久常勤教授がイギリス Old Windsorにて開催されたThe 11th International Conference on Magnesium Alloys and Their Applications (Mg2018)(第11回マグネシウム材料とその応用に関する国際会議)にて口頭発表しました。

講演題目

Standardization Strategy for Instrumental Chemical Analysis of Magnesium and Magnesium Alloys

(マグネシウムおよびマグネシウム合金の機器分析法に関する標準化戦略)

連名発表者

駒井 浩 (一社)日本マグネシウム協会

発表概要

マグネシウム材料は、昨今希土類元素を成分とした新しい合金が輸送機器や医療器具として応用されつつあり、国際的に開発が盛んである。呼応して材料規格もISO(国際標準規格)を始め各国で制定されてきている。それに反して分析規格はほとんどが数十年前の規格で実用に適さない状態である。現在の主流である機器分析方法を取り入れた分析方法を確立して標準規格化するためのプロセスとマグネシウム材料における成果を発表した。

上本常勤教授は、非鉄金属材料の分析化学とその標準化に精通しており、アルミニウム材料に加えてマグネシウム材料に関してもエキスパートメンバーとして国際標準化を推進している。2018年10月にポルトガルで開催される軽金属に関するISO技術委員会(TC79/SC5 )で国際幹事として日本提案のプロジェクトを進行させる予定である。

2018年8月24日

電気電子工学系の学生が低温技術講習会に参加しました

2018年8月5日(日)~10日(金)、低温工学・超電導学会冷凍部会が主催する「77K 小型冷凍機を作ろう」というテーマの低温技術講習会が、茨城県つくば市の国立研究開発法人 物質・材料研究機構で開かれ、電気電子工学系の4年生2名が参加しました。この講習会では、電磁弁とロータリーバルブ、それぞれのダブルインレット法によって到達温度や冷凍能力にどのような影響を与えるのか、冷凍機の自作を通して理論的に学ぶことができ、今回製作した冷凍機は最低到達温度が電磁弁で37K、ロータリーバルブでは51Kと、前回までの記録を更新する結果を得ることができました。