機械工学系

2018年8月17日

物理学系「自立と体験2」で国立天文台を見学しました

2018年7月31日(火)、物理学系の必修科目「自立と体験2」で学部2年生67名が長野県南佐久郡にある国立天文台 野辺山宇宙電波観測所を見学しました。

最先端の天文設備(電波望遠鏡・太陽望遠鏡・電波干渉計)や科学成果を見学し、天文に対する興味や知識、そして基礎物理学への関心を高めることができました。

2018年8月8日

生命科学・化学系 「自立と体験2」で石川酒造株式会社を見学しました

2018年7月21日(土)、生命科学・化学系 2年生の必修科目「自立と体験2」で福生市の石川酒造株式会社の土蔵を見学しました。発酵のしくみをはじめ、普段大学で学んでいる専門分野が日本の伝統醸造業に活かされていることを知り、そこに携わる方々(明星大学OBも在籍)から直接お話を聞くことで、将来のキャリアについて考えるきっかけにすることができました。

2018年7月17日

生命科学・化学系の学生がサントリーのビール工場を見学しました

2018年7 月7日(土)、生命科学・化学系2年生6名が必修科目「自立と体験2」でキャリア教育の一環としてサントリー武蔵野ビール工場を見学しました。

ビールの原料である麦芽やホップ、天然水へのこだわりを知り、仕込み・貯蔵施設の見学を通して1つの商品が完成するまでの、ものづくりの過程を学びました。

また使用済みアルミ缶のリサイクル工程を見学し、産業における環境保護の重大さを認識することができました。

2018年7月16日

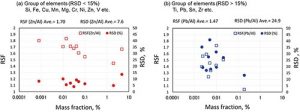

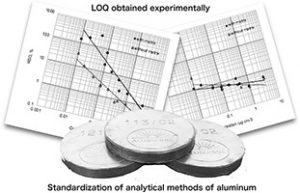

環境科学系 上本常勤教授の論文が日本分析化学会の英文誌に掲載されました

環境科学系 上本道久常勤教授の研究成果が日本分析化学会の英文誌Analytical Sciencesに掲載されました。日本アルミニウム協会に属する企業技術者との共著です。この成果に基づき、今年10月にポルトガルのリスボンで開催されるISO TC79(軽金属に関する技術委員会)において、国際標準規格の新規提案に向けた発表を行います。

また、同誌2018年6月号に、前職の研究者と連名で執筆した論文も掲載されました。

■論文題目:

(1)Determination of Minor and Trace Metals in Aluminum and Aluminum Alloys by ICP-AES; Evaluation of the Uncertainty and Limit of Quantitation from Interlaboratory Testing

(ICP発光分析によるアルミニウム合金中の少量・微量金属元素の定量;共同分析による不確かさと定量下限の見積もり)

Michihisa UEMOTO, Masanori MAKINO, Yuji OTA, Hiromi SAKAGUCHI, Yukari SHIMIZU, and Kazuhiro SATO(写真左)

(2)Evaluation of Relative Sensitivity Factors for Elemental Analysis of Aluminum and Magnesium Using Glow Discharge Mass Spectrometry with a Fast-Flow Grimm-type Ion Source

(グリム型イオン源を持つグロー放電質量分析法によるアルミニウムおよびマグネシウム材料の元素分析のための相対感度係数の評価)

Kentaro YAMADA and Michihisa UEMOTO(写真右)

■関連資料

論文について(分析化学会HP)

2018年7月10日

電気電子工学系 小寺准教授の論文がIEEEの論文誌に掲載されました

電気電子学系 小寺准教授が執筆した論文“Unidirectional Loop Metamaterials (ULM) as Magnetless Artificial Ferrimagnetic Materials: Principles and Applications” (訳題:磁性体を含まずにフェリ磁性体の特性を示す単向性ループメタマテリアルの原理と応用)がIEEEの論文誌Antennas and Wireless Propagation Lettersに掲載されました。これまでに小寺准教授はジャイロ磁気特性の人工的創出について技術を確立してきましたが、この論文は新たに構造内の高周波電流を主体とする理論を提案しており、この理論は従来の磁性体の動作をも説明しうるもので、新規性が極めて高い論文です。

論文名

Toshiro Kodera, Christophe Caloz, “Unidirectional Loop Metamaterials (ULM) as Magnetless Artificial Ferrimagnetic Materials: Principles and Applications,” IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters,June 2018.

関連資料

論文リンク

2018年7月2日

環境科学系 西浦教授が町田市のシンポジウムで講演しました

2018年6月25日(月)、東京都町田市にて開催された多摩都市モノレール町田方面延伸促進協議会シンポジウムで環境科学系 西浦定継教授が基調講演をしました。

この協議会は多摩都市モノレールを町田市まで延長することを期待して組織されており、今回のシンポジウムでは多摩ニュータウン周辺の都市計画が専門の西浦教授が講演する運びとなりました。

また西浦教授は基調講演のあとに実施されたパネルディスカッションにパネリストとして参加しました。

基調講演タイトル:

『多摩都市モノレールと街の関わりについて』

パネルディスカッション タイトル:

『多摩都市モノレールが変える私たちの暮らし』

2018年5月9日

環境科学系「プロジェクトⅢ」で日野市内の水辺環境を調査しました

2018年4月28日(土)、環境科学系2年生が必修科目「プロジェクトⅢ」で日野市内の水辺環境を歩いて調査し、水生生物の調査や川の水質簡易分析を実施しました。

人間生活の利便性と自然保護は相反することがしばしばありますが、この科目では双方を両立するにはなにが大切かを考え、今後レポートにまとめていきます。

■歩行見学のルート(約6.5km)

明星大学に集合

程久保川沿いの遊歩道を移動

程久保川で水生生物調査(カワエビを捕獲)

京王高幡不動駅近くの向島用水親水路・向島緑地を見学

浅川「ふれあい橋」下の河川敷広場で、浅川の水質簡易分析を実施

浅川・程久保川合流地点で解散

2018年4月6日

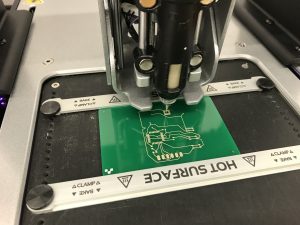

電気電子学系で電子回路プリンターを導入しました

電気電子学系では回路作成から半田付けまでを一挙に行うことができる電子回路プリンターをこの度4台導入しました。

従来回路基板は化学薬品によるエッチングや切削加工で作成されてきましたが、この電子プリンターは銀ナノ粒子を含む特殊な導電性インクにより回路パターンを作成し、さらに手作業では困難な微細な半田付けまでをリフローにより自動的に行うことができます。

パソコン上で回路設計を行い、基板パターンを自動設計することで思い通りの回路を自由に作り出すことができます。

電気電子学系では導入した4台の電子回路プリンターを今後演習科目や実験科目で活用していく予定です。世界でも大学の演習・実験に取り入れた例は稀有です。

2018年4月4日

電気電子工学系 宮村准教授が参加した衛星プロジェクトが第3回宇宙開発利用大賞 内閣総理大臣賞を受賞しました

電気電子工学系 宮村典秀准教授が研究分担者として参加した「ほどよし衛星」のプロジェクトが、第3回宇宙開発利用大賞 内閣総理大臣賞を受賞しました。

宇宙開発利用大賞は、宇宙開発利用の推進において大きな成果を収める、先導的な取り組みを行う等、宇宙開発利用の推進に多大な貢献をした優れた成功事例に関し、その功績をたたえることにより、我が国の宇宙開発利用の更なる進展や宇宙開発利用に対する国民の認識と理解に醸成に寄与することを目的とした表彰制度です。((一財)日本宇宙フォーラム 宇宙開発利用大賞事務局HPより)

その中でも、内閣総理大臣賞は極めて顕著な功績があったと認められる事例に送られます。

宮村准教授はこのプロジェクトの中で「補償光学系」というテーマを中心となって進め、ほどよし1号機、4号機のセンサ開発にも携わりました。

関連リンク

第3回宇宙開発利用大賞について

関連資料

ほどよし衛星プロジェクトについて

2018年3月31日

物理学系4年生が第65回 応用物理学会 春季学術講演会で発表しました

2018年3月17日(土)~20日(火)、物理学系4年生 小野裕次さん、原田哲弥さん(古川一暁研究室)が早稲田大学西早稲田キャンパスにて開催された「第65回 応用物理学会 春季学術講演会」でポスター発表しました。

4年間の集大成となる発表には多くの参加者から意見をいただき、活発な質疑応答となりました。

研究発表タイトル:

「ITO表面上の支持膜を用いたElectro-swelling 法によるGUV形成」 小野裕次さん

「気液および液液界面におけるイオンゲルの自己推進力発現」 原田哲弥さん

関連資料:

第65回 応用物理学会 春季学術講演会について

(写真 左:原田さん、右:小野さん)