機械工学系

2018年3月10日

第45回土木学会関東支部技術研究発表会で研究発表しました

2018年3月7日(水)~8日(木)、山梨大学(山梨県甲府市)で開催された「第45回土木学会関東支部技術研究発表会」で、建築学系・藤村和正研究室 4年生、青木瞭我さん、伊藤 巧さんの2名が研究発表しました。

日野市内の用水路を活用した小水力発電導入のための基礎研究を行い、流量算定の基礎式に含まれるマニングの粗度係数について流量観測と水面形解析から新たな知見を示したこと、また、瀬切れ(水枯れ)が頻繁に発生して良好な水辺空間と河川環境を維持できない多摩川支川の残堀川の流量変化を水循環モデルにより表したことなど、卒業研究で取り組んだ課題を発表し、活発な質疑応答が行われました。

2017年度第45回土木学会関東支部技術研究発表会 発表内容

1)「日野市上田用水路の粗度係数及び水位流量曲線に関する考察」青木瞭我さん

2)「残堀川の瀬切れ実態に関する長期流出解析」伊藤 巧さん

2018年2月19日

建築学系3年生が東京都上野の建築物を見学しました

2018年2月6日(火)、建築学系3年生(加藤隆久研究室)が国立博物館(東京都台東区上野)を中心に建築を見学しました。国立博物館にある4建築(表慶館、本館、東洋館、法隆寺宝物館)はちょうど30年ごとに建築されており、明治末から現代にいたる約100年の日本の近現代建築の変遷を学ぶことができました。

■見学した建築物

国立博物館(表慶館、本館、東洋館、法隆寺宝物館、黒門、旧十輪院宝蔵)

東京都美術館

浅草文化観光センター

浅草寺

浅草からお台場まで水上バスで移動し、東京のウォーターフロントを見学

2018年2月7日

環境科学系 西浦教授が多摩ニュータウン再生プロジェクトシンポジウムで講演しました

2018年2月3日(土)、環境科学系 西浦定継教授がパルテノン多摩(東京都多摩市)にて開催された「多摩ニュータウン再生プロジェクトシンポジウム」で講演しました。

西浦教授は多摩ニュータウン学会会長を務めており、日本最大の住宅開発地である多摩ニュータウンについて「『諏訪・永山まちづくり計画について』及び『PDCAサイクルについて』」というテーマで報告し、第3部の座談会にパネリストとして参加しました。

また本学理工学部 建築学系には多摩ニュータウンでのフィールドワークなどを通じて、都市環境形成について学ぶ科目「都市計画」(担当:西浦教授)があります。本年度実施したフィールドワークについてご興味のある方はこちらからご覧ください。

■多摩ニュータウン再生プロジェクトシンポジウム プログラム

13時30分 開会挨拶 多摩市長

13時50分 第1部 報告 西浦定継氏(多摩市ニュータウン再生推進会議 職務代理者)(明星大学理工学部総合理工学科教授)

『諏訪・永山まちづくり計画について』及び『PDCAサイクルについて』

14時20分 第2部 基調講演 三浦展氏(カルチャースタディーズ研究所)

『2040年の社会をデザインする~郊外を脱して、本当の街へ~』

15時20分 第3部 座談会 コーディネーター 上野淳氏(多摩市ニュータウン再生推進会議委員長)(首都大学東京学長)

『多摩ニュータウンのリ・デザインに向けて』

16時45分 閉会挨拶 多摩市副市長

2018年1月24日

建築学系の卒業研究(論文・設計)を一般公開します

建築学系の卒業研究(論文・設計)を下記日程で一般公開します。

4年間の集大成をご覧ください。

建築学系卒業研究(論文・設計)一般公開展示

日程:2018年1月24日(水)13:00~1月29日(月)17:00

(期間中の開館時間は9:00~17:00)

※1月28日(日)の公開はなし

会場:明星大学日野キャンパス30号館3階設計製図室(30-302)

関連資料

一般公開ポスター(PDF)

2018年1月15日

環境科学系 木下教授の最終講義および慰労会のご案内

2018年3月末をもって退職する環境科学系 木下瑞夫教授の最終講義と慰労会についてご案内いたします。

———————

関係各位

錦秋の候、ますますご繁栄の事とお喜び申し上げます。

明星大学 環境科学系の教育につきましては日頃より一方ならぬ御尽力を賜り、厚く

御礼申し上げます。

この度、明星大学理工学部総合理工学科環境科学系教授 木下瑞夫先生の定年退

職に際し、講演会と慰労会を、下記日程にて開催することに致しました。

木下先生は、2005年4月より、明星大学理工学部教授として勤められ、2018年3月末をもって定年退職されます。これまで、多くの卒業生を社会に送り出すとともに、

我が学系のJABEE認定に至る教育システムの構築に尽力されて来られました。また、

多くの行政機関の各種委員会委員等も務められ、建設省、国土交通省における行政官

時代も含めて、多大な社会貢献もされてこられました。

退職にあたり、あらためて木下先生に御高話いただくとともに、ささやかながら長年

の労をねぎらう会を催したいと存じます。皆様には、是非ご参加いただきますようお

願い申し上げます。

日 時:2018年2月24日(土曜日)

会 場:明星大学日野キャンパス

15:00 講義@28号館2階アカデミーホール

「まちづくりと環境保全-対立と協調と」

17:00 慰労会@22号館地下1階食堂

会 費:講義は無料。慰労会は社会人の方は2000円、在学生は無料

申込み:メールに、

○氏名、御所属

○最終講義への参加、不参加

○慰労会への参加、不参加

を明記の上、以下のメールアドレス( es-kishita2017@ml.meisei-u.ac.jp

)に、送信いただければと存じます。

申込期日は、2月5日(月曜日)までとさせていただきますが、締め切り後は個別に相

談していただければと存じます。

ご不明な点がおありでしたらお気軽にご連絡ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

明星大学理工学部総合理工学科環境科学系

学系代表 西浦定継

———————

関連資料

木下先生最終講義案内

2017年12月14日

理工学部の学生2名が大学コンソーシアム八王子学生発表会で準優秀賞を受賞しました

2017年12月9日(土)・10日(日)八王子学園都市センター(東京都八王子市)で開催された「第9回大学コンソーシアム八王子学生発表会」で理工学部の学生5名と理工学研究科の大学院生1名が研究発表し、電気電子工学系4年生の居野家康平さんと吉川勇太さんが準優秀賞を受賞しました。

理工学部・理工学研究科からの発表者

【口頭発表の部】

準優秀賞受賞

脳波によるドローン制御への探索的検討

居野家康平(電気電子工学系4年生・林 実研究室)

二酸化炭素導入による超音波酸化速度の向上

小野佑樹(化学専攻 博士前期課程2年生・原田久志研究室)

超小型レーザー測距センサーによる車両の自動運転システムに関する研究

田村栄識(電気電子工学系4年生・小寺敏郎研究室)

【ポスター発表の部】

準優秀賞受賞

圧電素子を用いた発電床の発電量評価

吉川勇太(電気電子工学系4年生・石田隆張研究室)

対話システムへのコミュニケーション支援ツール

服部 嶺(電気電子工学系4年生・林 実研究室)

アルギニンのin vitro経皮吸収とHLB数依存性への検証

益子直也(生命科学・化学系4年生・渡邉幸夫研究室)

居野家康平さんの受賞の言葉

手足が不自由な方々でもドローンを操縦できたらと考えたのが、この研究に取り組んだきっかけです。脳波計を用いて視覚と聴覚による脳波への影響を測定しました。最終目標のドローンの制御まで到達することはできませんでしたが、その過程として制御信号の1つの指標を獲得することに成功しました。

今回、1年間積み重ねてきたことが準優秀賞として評価していただけたことをとても嬉しく思います。

吉川勇太さんの受賞の言葉

私の研究は圧電素子を敷き詰めた発電床による発電について研究しています。圧電素子とは圧電効果を利用した電気素子のことで、振動や圧力を電気に変えることができます。私は30センチ四方に圧電素子を敷き詰めた発電床を自作し、1人が1回踏んだ際の発電量を計測、平均0.03W(ワット)発電するという結果を得ることができました。

他大学の学生や大学院生が発表した中で、準優秀賞をいただけたことをとても嬉しく思います。

写真(左:居野家さんの表彰の様子、右:吉川さんの表彰の様子)

2017年12月13日

環境科学系「自立と体験2」で炭焼き作業等の野外学習をしました

2017年11月7日(火)、環境科学系1年生が必修科目「自立と体験2」の一環で夕焼け小焼けふれあいの里(東京都八王子市)にて地元ボランティアの指導の下、炭焼き作業等の野外学習をしました。

実習に参加した海老原 希さんの話

この実習では自然観察、炭焼き、飯盒炊爨の3つを体験し、その中でも普段体験することのない、炭焼きが印象に残っています。

炭焼きは約75cmに切られた竹を竹割器という特別な工具を用いて六つ割や八つ割にして、窯に入れて半日以上焼き続けるという作業で、私たちは竹を割ることと、窯に竹を詰めるまでを担当しました。このとき空気中の酸素に触れると灰になってしまうため、窯の中に空気が入らないよう竹をびっしり並べ、閉じた蓋の周りを粘土で密閉しました。残念ながら自分たちが焼いた竹炭を見ることはできませんでしたが、古くから継承されてきたエコロジカルな作業を経験することができ、環境との関わり方について考える、充実した1日になりました。

2017年12月8日

環境科学系 上本道久常勤教授が国際会議で口頭発表しました

2017年11月12日(日)~17日(金)、島根県で開催された「第7回アジア・オセアニア冬季プラズマ分光分析国際会議」で環境科学系 上本道久常勤教授が口頭発表しました。

日時 2017年11月12日(日)〜17日(金)

場所 くにびきメッセ国際会議場(島根県松江市)

学会名 第7回アジア・オセアニア冬季プラズマ分光分析国際会議

7th Asia-Pacific Winter Conference on Plasma Spectrochemistry (APWC2017)

講演題目

Determination of trace metals in aluminum and aluminum alloys by ICP-AES; evaluation of uncertainty and limit of quantitation from interlaboratory testing

(ICP発光分析法を用いたアルミニウムおよびアルミニウム合金中の微量成分元素の定量;共同分析から見た不確かさおよび定量下限の見積もり)

共著者

太田祐二 日本軽金属(株)

牧野将勅 (株)コベルコ科研

坂口浩美 昭和電工(株)

清水ゆかり (株)UACJ

勝間田一宏 三菱アルミニウム(株)

趣旨

上本常勤教授は日本アルミニウム協会分析委員会委員長として、業界を代表して国内アルミニウム材料製造企業と共に材料および分析法の標準化を進めてきましたが、この度その成果を発表して学術的な権威付けを行いました。近々、日本工業規格(JIS)の改訂を行い、併せて国際標準規格(ISO)への新規提案を行う予定です。

2017年12月4日

機械工学系の学生が設計コンテスト2017に参加しました

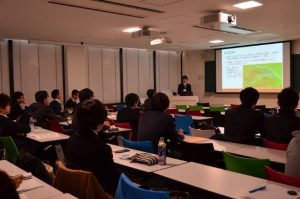

1.名 称(公社)日本設計工学会主催、JEITA三次元CAD情報標準化専門委員会後援 設計コンテスト2017 成果発表会

2.開催場所 慶應義塾大学矢上キャンパス

3.開催日時 2017年11月18日(土)

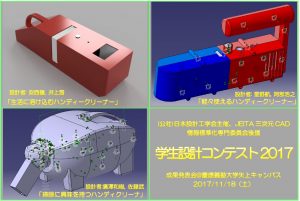

4.設計者と課題テーマ名

(1)「生活に溶け込むハンディークリーナー」設計者:機械工学系3年生:安西 健、井上 啓

(2)「掃除に興味を持つハンディクリーナー」設計者:機械工学系3年生:佐藤 武、廣澤和樹

(3)「軽々使えるハンディークリーナー」設計者:機械工学系3年生:星野 航、4年生:阿部浩之

指導教員:理工学部 総合理工学科 機械工学系 山崎芳昭教授

5.概要

機械工学系の授業のひとつであるプロジェクトⅣ、Ⅴの課題として3チームが「(公社)日本設計工学会主催、JEITA三次元CAD情報標準化専門委員会後援 設計コンテスト2017」に参加しました。

2017年4月に事前課題を提出し、無事3チームとも審査を通過し、6月から本課題に取り組みました。

本課題は「外装ユニット部品をモールド部品として設計した『ハンディクリーナーの設計』」で、3D‐CADで描いた図面等を10月に提出し、11月18日に慶應義塾大学で開催された成果発表会に参加しました。

大学・高専全13チームの発表があり、残念ながら上位入賞は果たせませんでしたが、3チームともに「努力賞」を受賞しました。

コンテストに参加した廣澤和樹さんの話

私たちの作品のモチーフはゾウです。他の参加者にない、ユニークなハンディークリーナーにしたいと考えこの形を選びましたが、体の曲線を作り出すことがとても難しかったです。課題となったハンディークリーナーの製作にあたって、条件として与えられた部品はモーターとゴミを取るフィルターのみでした。それ以外の部品(モーターとフィルターを取り付ける部品も含めて)は部品を生産する際の金型まで視野に入れた設計が要求されました。立案から取り組むものづくりは初めてだったため、作品提出の数時間前まで作業することになってしまいましたが、完成したときには大きな達成感を得ることができました。

私はレスキューロボットを開発する研究室(山崎研究室)に所属しています。一から自分たちで行うこのコンテストの経験を活かし、今後はより精巧なロボットの製作に取り組んでいきたいと思います。

2017年11月30日

建築学系の学生が多摩ニュータウンで野外実習をしました

2017年11月18日(土)、建築学系の科目「都市計画」において建築学系の学生56名(3年生50名、4年生6名)が多摩ニュータウンエリア(東京都多摩市)で野外実習をしました。

この実習は、講義内で学修した日本最大の住宅開発地である多摩ニュータウンの都市計画について実際に現地で見学し、開発から50年が経過した今日の状況と課題を確認することを目的に行ったものです。

実習に参加した大宮拓実さんの話

1965年から山を切り開いて開発された多摩ニュータウン(今回見学した地域:多摩センター駅周辺、多摩中央公園、唐木田駅周辺、永山駅周辺)は自然を取り込んだ住宅地と、歩車分離された道路が印象的でした。特に道路は切り土と盛り土によって歩道と車道が立体交差するように設計されているため、道幅にも余裕がありました。

しかし、開発から約50年が過ぎ、社会状況は刻々と変化しています。その変化に対応しきれていない課題も今回の実習で発見することができました。たとえば階段しかない団地には、高齢化に伴いエレベーターの設置が必要であることや、家事中心だった女性が社会進出することによる商店街への影響と、今後の商店街のあり方などを見直す必要があると感じました。

今回気づいた課題を念頭に、法律などの観点も加えて都市と建築の関わり方について考えていきたいと思います。