機械工学系

2017年11月30日

環境・生態学系の4年生が「関東昆虫学研究会」で研究発表しました

2017年11月19日(日)に玉川大学(東京都町田市玉川学園)で開催された「関東昆虫学研究会(旧 日本昆虫学会関東支部) 第1回大会」で、環境・生態学系4年生 齋藤優正さんと南部克寛さん(岩見徳雄研究室)が研究発表しました。

研究発表タイトル:

1.「多摩地域南部の里地里山に出現するトンボ目成虫の季節変化 ①谷戸水田における個体群動態」

発表者:齋藤優正、岩見徳雄、田口正男

2.「多摩地域南部の里地里山に出現するトンボ目成虫の季節変化 ②谷戸のビオトープにおける個体群動態」

発表者:南部克寛、岩見徳雄、田口正男

研究発表した南部克寛さんの話

私の研究はビオトープに生息するトンボ個体群の季節変化を明らかにすることです。4月上旬から11月下旬にかけて多摩地域南部の谷戸水田に隣接する「蛍の里」ビオトープにて、トンボ個体群を標識再捕法により調査し生息個体数を推定しました。同研究室の齋藤君はこのビオトープに隣接した水田でトンボ個体群を調査しており、二人で調査したデータを比較することができました。

その結果、ビオトープではトンボが最大75頭と推定されたのに対し、水田では200頭近い個体が生息しているという推定結果や、ビオトープと水田では出現するトンボの種類や個体数に違いがあり、それらが季節の変わり目で急変することも明らかになりました。

日本を代表する昆虫学学会「関東昆虫学研究会(旧 日本昆虫学会関東支部)」の発表者は、昆虫の機能や生態について研究する学芸員や農学部の学生、大学院生ばかりで、理工学部で環境生態学を学ぶ私が同じ壇上に立つことにはたいへん緊張しましたが、とてもよい勉強になりました。

最後に、トンボ生態研究のノウハウをご教示くださった田口正男博士に心から感謝申し上げます。

写真 左:南部さんの発表風景 右:齋藤さんの発表風景 下:会場入り口にて(左から南部さん、齋藤さん、岩見准教授)

2017年11月29日

電気電子工学系の4年生が「電力システム技術東京私学連合ブランチ」で研究発表しました

2017年11月26日(日)、工学院大学(東京都新宿区西新宿)で開催された「電力システム技術東京私学連合ブランチ」で、電気電子工学系4年生の長利海杜さん、伊達昇吾さん、高橋由佳さん(以上、伊庭健二研究室)、石川 裕さん、三輪健太さん、吉羽恒太さん、吉川勇太さん(以上、石田隆張研究室)が研究発表をしました。

この研究発表会は電力システム関連の研究に携わる、関東地区の工学院大学、芝浦工業大学、東海大学、日本工業大学、明星大学、サレジオ工業高等専門学校の学生を対象に、卒業研究の中間報告として研究内容を公開し、その内容の議論、同世代の学生同士の交流という貴重な経験を積んでもらうために、毎年この時期に電気学会東京支部より援助をうけて開催されるものです。

代表研究発表タイトル(1):「実績データを用いた風力発電所の風速と出力の関係」

発表者:高橋由佳(伊庭健二研究室)

発表内容:風力発電所の実績データの分析を行い、理論式であるレイリー分布との相違や計測誤差の評価を行いました。

代表研究発表タイトル(2):「インバータが発生するノイズの評価とその改善策」

発表者:石川 裕(石田隆張研究室)

発表内容:パワーデバイスを使った装置ではラジオの受信障害をはじめとしたノイズ源になることが知られています。そこで本研究では伝導性ノイズに着目し、特に回路の実装方法と発生するノイズの大きさの関連を調査しました。調査は2種類の配線方法で同一のインバータ回路を実装し、発生するノイズの測定と評価を行った結果について報告しました。

2017年11月28日

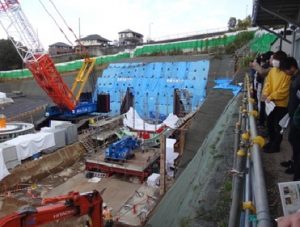

建築学系の4年生が国土交通省相武国道事務所の施工現場を見学しました

2017年11月16日(木)、建築学系(矢島寿一研究室)の4年生7名が国土交通省関東地方整備局相武国道事務所が施工中の、八王子南バイパス館第一トンネル工事(シールド)、さがみ縦貫相模原地区改良工事等を見学しました。

見学に参加した倉嶋宏汰朗さんの話

国土交通省が行っている八王子南バイパスのトンネル工事の現場を見学させていただきました。見学したときは、シールド機を組み立てている段階で実際にシールド機を見ることはできませんでしたが、組み立てているパーツを見るだけで迫力を感じました。またシールド機の発進側ヤードの周辺には住宅が多く、居住者に迷惑がかからないような配慮が多くされていました。実際にトンネルが完成するのはまだ先ですが、完成したら利用してみたいと思います。

見学に参加した中村 紘さんの話

私たちは国土交通省の方々のご好意で、さがみ縦貫相模原地区改良工事現場にて軽量壁面材の組み立て作業を見学しました。軽量壁面材とは廉価で加工しやすい発泡スチロールを用いた壁面材のことで、発泡スチロールを中身に使うことで軽くなり、少人数でも容易に作業を進めることができます。また発泡スチロールには水と結合しない撥水性という特徴があり、この壁面材も吸水量が少なく、長期浸水状態にあっても品質が変化しない利点があります。

現場ではクレーン1台と4、5人の作業員の方々の手で壁面材が組み立てられており、画期的な材料が果たす役割の大きさに驚きました。

今回、普段何気なく通行している道路やトンネルが建設される裏側を見ることができ、とてもよい経験になりました。

2017年11月17日

建築学系の4年生が静岡県の建築物を見学しました

2017年11月6日(月)~7日(火)、建築学系(齊藤哲也研究室)の3年生10名が必修科目「プロジェクトⅥ」の建築実習として静岡県の建築物を見学し、山間部や海沿いなど、地域固有の自然環境と調和した建築の在り方を体験しました。

見学した建築物

東山旧岸邸

とらや工房(東山旧岸邸内)

富士山世界遺産センター

富士宮市長屋門・歴史の館

日本基督教団駿府教会

グランシップ(静岡県立複合文化施設)

御前埼灯台

秋野不矩美術館

ねむの木こども美術館

実習に参加した原 苑子さんの話

最も印象に残っている建築はとらや工房で、敷地内の自然と木の温かさを感じさせる木造の工房を見ながら進むアプローチ(門から工房までの通路)が素晴らしかったです。また、工房の屋根を支える柱に軽くて丈夫なスチールを使用することで、木材では太くなりすぎて景観を崩してしまう支柱をスマートにまとめている点が工夫されていると感じました。

私は4年間の集大成である「卒業研究(設計)」で地元長野県の駅舎をテーマに取り組んでみたいと考えています。長野県の木材を使い、観光案内所や展示室を設けて市をアピールできるような駅舎を完成させたいです。

2017年11月15日

機械工学系「プロジェクトⅤ・Ⅵ」で移動式の石窯を製作しました

機械工学系の必修科目「プロジェクトⅤ」、「プロジェクトⅥ」(齊藤 剛教授クラス)では3年生2名、有志で参加した4年生4名、大学院生2名が移動式の石窯を製作し、2017年11月3日(金)~5日(日)に開催された「第52回 星友祭」にて石窯で焼いたピザを販売しました。

石窯の製作に参加した松岡拓海さんの話

伝熱工学や燃焼技術について研究している私たちは、学修した知識を活かしてドーム型の石窯を設計しました。四角いレンガを曲線を描くように組み立てることは容易ではありませんでしたが、この形を採用したことでピザに均等に熱が伝わり、無駄なく短時間でピザを焼き上げることが可能になりました。さらに窯のピザ搬入口に温度計を取り付け、石窯内の温度がパソコンの画面上にグラフで表示されるシステムを取り入れました。

窯の温度を一定に保つことができる石窯を使ってピザを焼くことで、伝熱工学が上手く活用されていることを証明できたと思います。

2017年10月24日

建築学系の4年生がクイーンズメドウ・カントリーハウスを見学しました

2017年10月10日(火)~12日(木)、建築学系(小笠原 岳研究室)の4年生2名が岩手県遠野市のクイーンズメドウ・カントリーハウスを見学しました。

見学に参加した高野 夏実さんの話

小笠原研究室では空調システムや換気など、建築設備に関する研究を行っています。馬と共存する古民家の室内環境について研究する私は、空気中に含まれるエンドトキシンという物質の含有量を調査しました。血液中に入ると発熱を引き起こすこの物質は、アレルギーに関連が深いとされています。今回計測したデータをもとに、人と馬が共生する空間について理解を深め、卒業研究を進めていきたいと思います。

見学に参加した吉清 紫さんの話

見学する前は馬と共存していると聞いていたため、藁などが敷き詰められているイメージがありましたが、実際は宿泊施設と厩が同じ屋根の下にあるにも関わらず、とても清潔でした。室内照明について研究している私は、物置を再利用したアオゲラホール(多目的ホール)という建物が興味深く、アオゲラ(キツツキの一種)が開けた穴の残る木材を再利用し、穴に青いガラスをはめ込んで作られた壁は魅力的でした。

2017年10月23日

環境科学系「自立と体験2」で緑地管理実習を実施しました

2017年10月9日(月)、環境科学系1年生が必修科目「自立と体験2」の一環で東京都日野市東光寺緑地保全地域にて地元ボランティアの指導の下、緑地管理作業(竹切りと草刈)の実習をしました。

実習に参加した中嶋信人さんの話

草刈は以前、体験したことがあったためスムーズに進みましたが、竹切りは初めてだったので少し苦戦しました。竹を切るときは3人一組で1本の竹を担当します。2人が竹の両側から、のこぎりで節の上を切り、1人が意図しない方向に倒れないよう、竹を押さえます。人がいないことを確認して竹を倒し、細かい枝を取り除いたあと、竹炭にするため1.2m(メートル)間隔で分割しました。私たちのグループは1本切るのに20分ほどかかってしまいましたが、ボランティアの方々は10分以内で作業を終えてしまうことに驚きました。

今回の実習を通して、竹を一本切るのにも仲間との協力が不可欠であることを学びました。協調性を身につけて、次の実習にも取り組んでいきたいと思います。

2017年10月17日

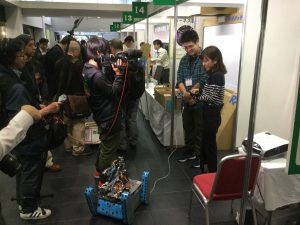

「ふちゅうテクノフェア」でレスキューロボットの展示と実演をしました

2017年10月13日(金)~14日(土)、府中市市民会館で開催された「第28回府中市工業技術展 ふちゅうテクノフェア」において機械工学系(山崎芳昭研究室)で開発しているレスキューロボットの展示・実演を実施しました。

2017年5月に開催されたロボカップジャパンオープン・レスキュー実機リーグでの活動内容を説明するとともに、来場者にもレスキューロボットの操縦を体験してもらいました。

テレビ広報「まるごと府中」の取材も受け、府中・小金井・国分寺エリアのJ:COMチャンネル東京(地デジ11ch)にて11月1日(水)~10日(金)の期間、毎日午前9時、正午、午後8時に放映予定です。

なお「まるごと府中」はYoutubeでも視聴可能です。

1.イベント名称 第28回府中市工業技術展 ふちゅうテクノフェア

2.開催場所 府中市市民会館

3.開催日時 2017年10月13日(金)~14日(土)

4.本学からの参加者 機械工学系 学部4年生

(青木雅和、阿部浩之、河村理聡、小久保暁人、萩原颯人)

機械工学系 山崎芳昭

連携研究センター 田沼伸久

2017年10月10日

建築学系「プロジェクトⅣ」で「足場組み」の実習をしました

建築学系2年生の必修科目「プロジェクトⅣ」は建設業に関わる専門業者を招き、その仕事を体験することで段取りや施工の難しさを理解する体験型の授業です。

2017年9月20日(水)は日野商工会による「足場組み」の実演が行われました。

建設現場では欠かせない足場を組む重要な作業です。1段2ミリの誤差が10メートル積み重なると足場が組めなくなってしまうほど大きくなるため、寸分のくるいも許されません。

9月27日、10月4日の授業では学生が実際に自分たちで足場を組み立てました。「プロジェクトⅣ」ではまず初めに職人による実演を見学し、翌週、翌々週と学生が実習するという流れで授業が進みます。

この後は「タイル貼り」、「鉄筋工事」、「型枠工事」の3テーマを実施する予定です。

実習を終えた上地琴音さん、大塚祐奈さんの話

見学では全体の完成図だけ配布され、実演を見ました。職人の動きや組み立てる順番を観察し、自分たちで設計図を作成するためです。実際に組み立てていくと職人のようにスムーズに進まず、作業の複雑さと自分たちの観察の甘さを痛感しました。また完成図を頭に描きながら、グループの安全を確保して作業を進めることが大切であるとともに、その難しさを身をもって知ることができました。

次回からの実習でもグループで協力して取り組んでいきたいと思います。

2017年10月4日

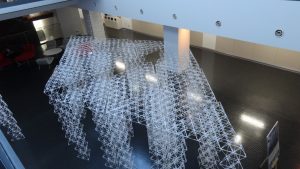

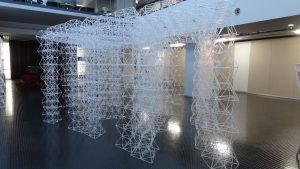

30号館1階で建築学系「ワークショップ」の作品を展示しています

建築学系2年生の科目「ワークショップ」は、制作作品のアイディアの立案から材料の加工、組み立て、展示までを学生が主体となって行い、共同作業の中でコミュニケーション能力の向上と問題発見・解決能力を養い、ものづくりの面白さを学ぶことを目的とした授業です。

今年度は18名の学生(4年生2名、2年生16名)によって、約4万1千本のストローを使った大規模な作品が完成しました。

明星大学日野校30号館1階に展示してありますので、ぜひご覧ください。

ワークショップリーダー妹尾光祐さんの話

この作品の魅力は大きくても遠くまで見通す(Through)ことができる透明感です。身近なものを使った作品にしたいという考えから、素材にはストローを採用しました。径と色の違う2種類のストローを使い、ストロー同士の接合は差込みで、接着剤もテープ類も使用していません。作り始めると全体像の決定に苦戦しましたが、メンバー一人ひとりが強固な柱の形を探り、軸力(ストローの軸方向(長手方向)の伸び縮みに対抗する力)を活かしたトラス構造(ストロー同士で三角形に組まれた骨組みの構造)を用いることで、人が中を通る(Through)ことができる巨大な作品に仕上がりました。

夏季休暇中は毎日9時から16時近くまで制作に取り組んできたので、完成したときは大きな達成感とやりがいを感じました。ぜひ多くの方に見ていただきたいです。

関連資料

「Through Truss」について