機械工学系

2017年10月3日

多摩市立東落合小学校でレスキューロボットの展示と実演をしました

多摩市立東落合小学校の校庭で開催された、「第5回北落合地区合同防災訓練」において本学で開発しているレスキューロボットの展示・実演を実施しました。

小学生と北落合地区の住民を対象に機械工学系(山崎芳昭研究室)の学生3名(4年生1名、3年生2名)がレスキューロボットの説明とデモ走行を行い、小学生にもレスキューロボットの操縦を体験してもらいました。

1.防災訓練名称 第5回北落合地区合同防災訓練

2.開催場所 多摩市立東落合小学校

3.開催日時 2017年9月30日(土)午後

4.参加者 合計5名

機械工学系 学部4年生(青木雅和)

機械工学系 学部3年生(安西 健、廣澤和樹)

機械工学系 山崎芳昭

環境科学系 宮脇健太郎

2017年9月28日

機械工学系「第15回 全日本学生フォーミュラ大会」結果報告

2017年9月5日(火)~9日(土)、小笠山総合運動公園(エコパ)にて開催された「第15回 全日本フォーミュラ大会」に機械工学系の学生を中心に構成される「明星大学フォーミュラカープロジェクト(STAR2017)」(4年生6名、3年生6名、2年生4名)が参加しました。年々参加チームが増えるなか、今年度は全94チーム中総合順位65位という結果になりました。

2017年チームリーダー小倉洋平さんの話

昨年は車検に時間がかかり、全4種目(アクセラレーション、スキットパッド、オートクロス、エンデュランス)ある動的審査が1種目しか走れなかったため、今年は動的審査完走を目標に徹底した車検対策を行いました。チーム内での模擬車検の実施、試走会において車検員に車体を点検してもらうなど、可能な限り準備を重ねて本番に臨みました。

迎えた大会当日、動的審査は4種目全てに出場することができましたが、最終種目(エンデュランス)での車体故障により完走はならず、昨年より高得点を出しても順位が落ちてしまうという厳しい結果になってしまいました。目標達成目前での車体故障と大会を通じて他大学の実力の向上を痛感し、とても悔しい思いです。

リーダーとしてプロジェクトに参加した1年間は車体の加工やブレーキテスト、トラブルによる部品の交換等、困難な課題がたくさんありました。

来年はエンジンの変更という大きな挑戦とそれに伴う多くの困難があると思います。後輩たちには目標に向かってがんばってほしいです。

2018年チームリーダー石黒博史さんの話

今年の大会に参加して、他大学の実力が上がっていることを実感しました。

来年は順位の向上を目指し、排気量の多いエンジンに変えて挑みます。残りの1年間でエンジン周りを中心とするフレームの改良や、ライバルに勝つための課題を着実に解消し、総合順位25位入賞を実現したいと思います。

関連資料

全日本 学生フォーミュラ公式サイト

「明星大学フォーミュラカープロジェクト(STAR2017)」活動ブログ

2017年9月27日

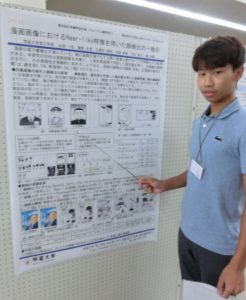

電気電子工学系の学生が「日本顔学会大会」で研究発表しました

2017年9月9日(土)~10日(日)、関西学院大学西宮上ケ原キャンパスにて開催された「第22回日本顔学会大会(フォーラム顔学2017)」で、電気電子工学系 4年生 山添一弘さん(嶋 好博研究室)が研究発表しました。

研究発表のタイトル:

「漫画画像におけるHaar-like特徴を用いた顔検出の一検討」

発表者:

山添一弘、鎌倉圭吾、大根田良明、大森結希、川口奈々、嶋 好博

研究発表をした山添一弘さんの話

私の研究はOpenCV2.1のサンプルプログラムfacedetectを用いて漫画画像における登場人物の顔を検出することです。このプログラムはHaar-like特徴(明暗差を利用して識別する方法)とAdaBoost(検出の精度を高める処理)を持ち合わせており、私はこれに認識した顔を円で囲み、色付けするプログラムを追加しました。

写真と異なり線によって描かれる漫画の顔は、背景などと混同して正しく検出されないことが多々あります。

より検出の精度を向上させるため、今後はコンピュータにあらかじめ特定する人物の顔を学習させ、その人物を検出するプログラム作製に取り組んでいきます。

2017年9月14日

電気電子工学系の4年生が「学生研究発表会」で研究発表しました

2017年9月4日(月)、東京工業大学で開催された「学生研究発表会~学会本格デビューに向けた、学生のための発表会~」で、電気電子工学系の4年生4名が研究発表しました。

この研究発表会は若手の学生向けに、プレゼンテーションスキルの習得、同世代の学生同士の交流などの貴重な経験を積んでもらうために、より多くの発表の機会を提供することを目的として、電気学会東京支部にて開催されるものです。

「学生研究発表会~学会本格デビューに向けた、学生のための発表会~」発表タイトル

「ライントレース車椅子 -電源回路組込と操舵制御回路-」江波戸陽平(星野 勉研究室)

「薄膜型超電導限流素子の温度・電位同時測定装置の構築計画」大倉隆熙(星野 勉研究室)

「永久磁石界磁同期電動機の定常特性の段階的考察について」永嶌嘉寛(星野 勉研究室)

「圧電素子を用いた発電床の発電量と長時間の蓄電について」吉川勇太(石田隆張研究室)

研究発表をした吉川勇太さんの話

環境にやさしく、誰でも発電に貢献できる発電床を、市販の圧電素子を主に使用して試作し、その性能を評価することで、発電床の問題点、開発課題を抽出しました。今回の開発では圧電素子間を接続する配線での電力損失が発電量に対して無視できない大きさであることが明らかになったため、この点を改善する発電床の回路方式を今後検討していく予定です。

2017年9月8日

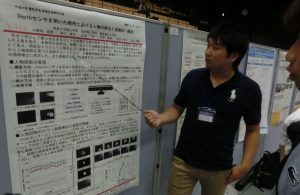

電気電子工学系の学生が電気学会で研究発表しました

2017年8月29日(火)~31日(木)、北海道函館市で開催された「平成29年電気学会産業応用部門大会(JIASC2017)」で、総合理工学科 電気電子工学系 4年 大根田良明さん(嶋 好博研究室)が研究発表しました。

研究発表のタイトル:

「Depthセンサーを用いた暗所における人物の動線検出の検討」

発表者:

大根田良明、府川竜太、山添一弘、大森結希、川口奈々、嶋 好博

研究発表をした大根田良明さんの話

画像処理に興味のあった私は、低価格で多方面への活用が期待されているDepthセンサーに着目し、防犯カメラにこのセンサーを取り付け、不審者を検出するようにプログラミングしました。どのような人物を不審者として認識させるのか、人物特定のための条件設定に苦心しました。

このセンサーは電気分野の各方面から注目されており、参加者の方から質問を受けるだけでなく、センサーの可能性について教えていただくこともありました。なかでも、このセンサーの弱点とされていた距離によるデータ取得方法を逆に利用し、電車などの故障早期発見に応用する研究はとても興味深かったです。

発表を通じてDepthセンサーが持つ課題と応用の可能性を再確認することができたので、卒業研究ではセンサーを用いたより有益な活用方法を研究していきたいと思います。

2017年8月21日

環境科学系 上本先生が日本溶接協会貢献賞を受賞しました

2017年6月14日(水)、環境科学系 上本道久常勤教授が日本溶接協会貢献賞を受賞しました。

受賞題目:

「ろう材、ろう材の分析技術及びろう付技術の普及への貢献」

受賞理由:

1998〜2016 ろう部会分析委員会委員

2011〜2016 ろう部会規格調査委員会委員(2012より主査)

2017〜 ろう部会規格・分析委員会主査

JISはんだ分析方法改正委員、JISろう付け試験方法改正委員長、ISO TC44/SC13(ろう材とプロセス)専門委員

上記委員として、ろう材の材料規格やそれらの分析方法・試験方法の国内・国際標準化に永年貢献。鉛フリーはんだの規格化やカドミウムフリー銀ろう材開発に向けた調査実験など、環境負荷低減のための材料開発に取り組みました。

※一般社団法人日本溶接協会は、溶接・接合に関する技術の向上・普及を図るべく、材料創製から輸送機、原子力、ロボットなどの構造物の品質の高度化まで、広範な技術に対応して活動している団体で、1949年に設立されました。団体会員と学識会員から構成され、上本常勤教授は学識会員に登録されています。

関連資料:

日本溶接協会HP

2017年8月18日

電気電子工学系の学生が「2017 PC conference」で研究発表しました

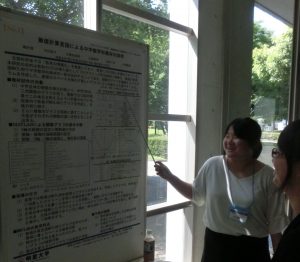

2017年8月5日(土)~7日(月)、慶応義塾大学湘南藤沢キャンパスで開催された「2017 PC conference」(コンピュータ利用教育学会主催)で、総合理工学科 電気電子工学系 4年 川口奈々さん(嶋 好博研究室)が研究発表を行いました。

研究発表のタイトル:

「数値計算言語による中学数学科教材の試作」

発表者:

嶋 好博、○川口奈々、大根田良明、大森結希、山添一弘、小俣喜嗣

研究発表をした川口奈々さんの話

私は数学の教職課程を履修しており、教育の現場でもICT(情報通信技術の総称)の導入が進められている中、電気電子工学分野で教育現場に対してできることはないかと考えていました。

たとえば中学校において教員が生徒に2次関数のグラフを説明する際、情報通信技術を活用してより正確な図を短時間で描くことができれば教員と生徒の両者に利点があるため、その実現を目指して本研究に取り組みました。

将来は教員だけでなく、生徒も使えるようなソフトとその利用方法を発見できたらと考えています。

2017年8月18日

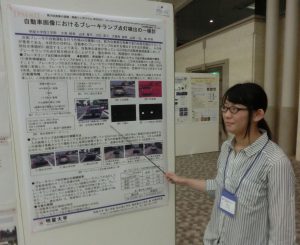

電気電子工学系の学生が「MIRU2017」で研究発表しました

2017年8月7日(月)~10日(木)、広島で開催された「第20回 画像の認識・理解シンポジウム(MIRU2017)」で、電気電子工学系 4年 大森結希さん(嶋 好博研究室)が研究発表をしました。

このシンポジウムは画像の認識と理解技術に関する国内最大規模の会議です。研究者、技術者、そして次世代を担う学生の議論・交流の場であり、基礎から応用まで最新の研究発表と討論の場です。

研究発表のタイトル:

「自動車画像におけるブレーキランプ点灯検出の一検討」

発表者:

大森結希、山本康平、川口奈々、大根田良明、山添一弘、嶋 好博

研究発表をした大森結希さんの話

2年生のとき、プログラミングに興味を持った私は、OpenCVという画像解析ソフトを用いて、色と位置の2つの情報をもとにブレーキランプの点灯を検出できるプログラムを作成しました。

どこからどこまでの色をブレーキランプとして認識させるのか、色の範囲の決定と関数を使ったプログラミングに苦戦しましたが、本シンポジウムでは来場された方から多くの質問をいただき充実感と研究への課題を得ることができました。

卒業研究では今回のブレーキランプの研究を活用し、信号機の検出に挑戦する予定です。

赤一色のブレーキランプと異なり、信号機に使われている3種類の色を正確に検出できるプログラムの製作に取り組んでいきます。

2017年8月10日

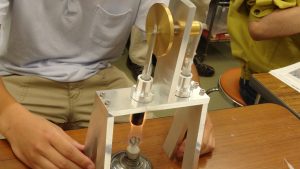

機械工学系「創造工作実習」で製作した模型スターリングエンジン

2017年7月31日(月)~8月4日(金)の5日間で開講された機械工学系3年の集中実習「創造工作実習」では、濱口和洋教授(機械工学系)の指導のもと、自ら設計した模型スターリングエンジンの製作を行いました。

模型スターリングエンジンとは、外部からの加熱そして外部への放熱により、エンジン内部の空気を膨張・収縮させて発生する圧力変化によって動作するエンジンです。実用のスターリングエンジンは、木質バイオマスなどを燃焼させた際に発生する燃焼熱を利用して稼働させることができるため、環境問題の観点からも注目されています。

本実習では、学生が3D-CADを用いて自ら設計した図面に基づき、旋盤、フライス盤などの工作機械を用いて、各部品の製作そして組立を行い、そのエンジンがアルコールランプにより稼働することが目標です。今年は個性的なデザインのエンジンが11台完成しました。

2017年8月6日

機械工学系 熊谷一郎教授が日本機械学会賞(技術賞)を受賞しました

2017年4月20日、機械工学系 熊谷一郎教授らの研究グループが、気泡による船舶抵抗低減技術の成果が高く評価され、日本機械学会賞を受賞しました。

受賞題目:

「気液二相流のスマート制御に基づく船舶の乱流摩擦抵抗低減技術の実用化」

受賞者:

村井祐一(北海道大学)・熊谷一郎(明星大学)・田坂裕司(北海道大学)・パクヒョンジュン(北海道大学)・高橋義明(ランドエンジニアリング社)

※一般社団法人 日本機械学会は、機械に関連する広い学術分野をカバーする、日本で最大級の学術専門家集団です(会員数約34,000人)。

この受賞に伴い、「日本の先端科学技術の紹介」と題する展示会(企画:2017年度「機械の日」実行委員会、共催:国立科学博物館、後援:文部科学省、経済産業省)で本成果の内容が紹介されます。

展示期間は、夏休みの期間中の7月26日(水)~8月8日(火)です。