機械工学系

2017年8月4日

明星大学フォーミュラカープロジェクトが日刊自動車新聞に掲載されました

明星大学フォーミュラカープロジェクト(Star 2017)が「日刊自動車新聞」〔2017年6月28日(水)付〕に掲載されました。「第15回全日本学生フォーミュラ大会」に臨む、今季の車体の特徴が紹介されています。

本学フォーミュラカープロジェクトは毎年9月、静岡県・エコパ(小笠山総合運動公園)にて開催される「全日本 学生フォーミュラ大会 -ものづくり・デザインコンペティション-」に参加してきました。

この大会は海外の大学も参加し、開催期間中のべ15,000人の来場者が見込まれる、大変規模の大きなものです。

Star2017の今季のコンセプトは「二人で作る1/1フォーミュラカー」。

ものづくりの楽しさを理解してもらえるように、二人でも簡単に組み立てることができる車体を設計し上位入賞を目指しています。

関連資料

「第15回 全日本 学生フォーミュラ大会 -ものづくり・デザインコンペティション-」

開催日:2017年9月5日(火)~9日(土)

開催地:エコパ(小笠山総合運動公園・静岡県)

主催:公益社団法人自動車技術会

大会HP:http://www.jsae.or.jp/formula/jp/SFJ/15th_outline.html

2017年7月31日

電気電子工学系 小寺准教授がMETA2017で講演をしました

2017年7月28日(金)、韓国ソウルで開催された、世界で唯一のメタマテリアルに特化した国際会議であるMETA2017にて電気電子工学系 小寺敏郎准教授が招待講演を行いました。講義内容にもある動的パラメータ制御は来るべきIoTの普及におけるデータ制御に重要な技術であり、好評を得ることができました。

発表題目:「Dynamic parameter control of magnet-less non-reciprocal metamaterial (MNM) for adaptive electromagnetic material」

(動的な電磁材料のために磁石を含まない非可逆性メタマテリアルの動的パラメータ制御)

2017年7月4日

電気電子工学系の学生が高幡不動尊内にてGPS測位を行いました

2017年6月17日(土)、電気電子工学系の学生が高幡不動尊 山内八十八カ所巡拝路にてスマートフォンのGPSアプリを使って緯度経度測位実習を行いました。

この実習は学生の学ぶ意欲を促進させる「プロジェクトⅢ」、「プロジェクトⅤ」、「ゼミナールⅠ」の授業の一環で、スマートフォンという日常生活で当たり前となった電子機器の使い方にあえて一歩踏み込み、そこから得られる発見や自ら考える力を養うことが目的です。

参加した9名の学生(4年生1名、3年生6名、2年生2名)は3班に分かれ、各班で手分けして88カ所のポイントを測定しました。

実習に参加した2年生 大坪 直哉さんの感想

「GPSアプリを使って実際に歩きながら測定をしていると、最大約30メートルの緯度経度の誤差が生まれてしまいました。この誤差を軽減できるよう、測定に最適な位置を探し出すことが難しかったです。実習を終えた後に、88カ所のデータを元に完成したグラフを見たときは2時間かけて集めたデータの重みを感じ、達成感を得ることができました。」

関連資料

電気電子工学系について

2017年6月16日

環境科学系「環境基礎ゼミ」で野外実習を実施しました

環境科学系では社会と環境問題の関わりについて実践的に学ぶことを学系の目的の1つにしています。

2017年6月4日(日)、1年次の必修科目「環境基礎ゼミ」において東京都あきる野市菅生で緑地保全活動(下草刈り・低木伐採)をしました。この授業は環境科学系の導入科目として設置されており、専門分野の概要について学んだのち、4年後の進路実現のためにどのような学生生活を送ればよいのかをフィールドワークやロードマップ(4年間の道程を記したもの)の作成を通して考えていきます。

よく晴れたこの日、現地で環境保全活動を行う方々の説明を受けた後、約3時間にわたって下草刈りと低木伐採を体験した1年生 時田 広亘さんに感想を聞きました。

実習に参加した1年生 時田 広亘さんの感想

「同じ木でも生きている木と、枯れている木では切ったときの幹の堅さに違いがあるのには驚きました。

森林では下草が生物多様性の温床となっているため、今回は開けた場所の下草を刈り取りました。

私は廃棄物や水について興味があります。今回の実習はそういった分野に直接関係はありませんが、環境問題を考える上で貴重な体験になりました。」

講義だけでなく実際に環境保全活動を行うことにより、人と自然のつきあい方を学ぶ、良いきっかけになったようです。

関連資料

環境科学系について

写真:斜面下草刈り(左)、斜面低木伐採(右)

2017年5月22日

電気電子工学系の学生が多摩動物公園内の配電設備を見学しました

2017年5月5日(金)、電気電子工学系の学生3名(4年生1名、3年生2名)が多摩動物公園内の配電設備を見学しました。

専門分野である電線や通信設備が公共の施設内でどのように使われているのか観察し、習得した知識を大学での研究に活かすことが目的です。

園内では高圧配電線、低圧配電線、情報通信線が別々の地下配管になっていること、また動物園の外辺では低圧配電線と情報通信線が電信柱と架空線によって配備されていることを確認しました。

参加した宮野さん(3年生)は、「地下に電線を配備するという景観を保つための工夫に気づいたことで、建築物の見方に新たな視点が加わりました」と感想を語ってくれました。

参加学生:永嶌 嘉寛(4年生)、大森 智保(3年生)、宮野 将希(3年生)

2017年5月10日

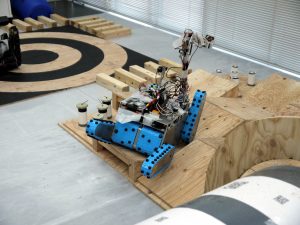

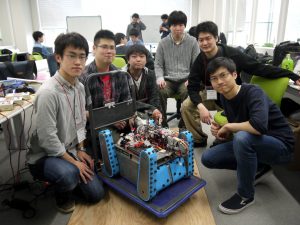

機械工学系で「RoboCup Japan Open 2017 愛知 レスキュー実機リーグ」に参加しました

機械工学系・山崎芳昭研究室では、地震災害等で倒壊家屋の瓦礫の下に残された被災者の発見を補助する目的で、遠隔操縦型や自律走行型のレスキューロボットを研究開発しています。

2017年5月3日(水)~6日(土)に開催された「RoboCup Japan Open 2017 愛知 レスキュー実機リーグ」に学生6名と指導教員で参加し、不整地や坂、瓦礫等を模擬した16種類の競技フィールドでの走行、および搭載したロボットアームとセンサ等による被災者発見を模擬した9種類のターゲットの認識と操作性能を競いました。

明星大学の遠隔操縦型ロボット(Meise Rescue Mk-5)は参加11大学中5位の総合成績でした。

他大学との意見交換や技術交流を図ることにより、レスキューロボットに関わる技術情報

の共有や当該分野の活性化を図っています。

1.大会名称 RoboCup Japan Open 2017 愛知 レスキュー実機リーグ

2.開催場所 愛知工業大学千草キャンパス

3.開催日時 2017年5月3日(水)~6日(土)

4.参加者 合計7名

学部4年生 青木 雅和、阿部 浩之、河村 理聡、小久保 暁人、萩原 颯人

学部3年生 井上 啓

指導教員 山崎 芳昭

5.大会結果

・参加11大学中5位の成績

6.概要 RoboCup Japan Open 2017 愛知 レスキュー実機リーグ

2017年4月24日

環境・生態学系 卒業生の研究成果が毎日新聞社の月刊誌に掲載されました

環境科学系の専門科目は環境情報系(環境計画分野、地球環境分野)と環境技術系(生態・資源分野、環境化学分野)からなるカリキュラムを体系的に学び、自分の将来の進路を見据え、興味を持った分野で卒業研究に取り組みます。2016年度、生態・資源分野の生態工学研究室(岩見研究室)に進んだ渡邊陽香さん(2016年度卒業)は「多摩地域南部の谷戸水田に出現するトンボ目昆虫の季節変化」というテーマで卒業研究に取り組みました。専門科目の基礎生態学や群集生態学などで得た知識を生かし、八王子市にわずかに残った谷戸水田を対象に、出現するさまざまなトンボ目成虫を8月から11月中旬にかけて調査・研究しました。その結果、夏の暑い時期には、シオカラトンボ、オオシオカラトンボが優占し、秋が深まるにつれてナツアカネ、アキアカネに遷移していくことが明らかになりました。出現したトンボの多くはこの水田に産卵しており、里地里山の水田がトンボの生育活動と繁殖にとって非常に大切な環境であるといえます。ここ数年で激減している里地里山の生態系を守るために私たちができることを考えながら、今年度は2名の卒業研究生が調査・研究を進めていきます。

この卒業研究で明らかにされた谷戸水田のトンボの生態が毎日新聞社 月刊「ニュースがわかる」5月号(2017年4月15日発売)に大きく紹介されました。

関連資料

・毎日新聞社 月刊「ニュースがわかる」

・毎日新聞社 月刊「ニュースがわかる」渡邊さん掲載ページ

・トンボ生態調査について[2016年12月12日掲載](ページ最下部)

・日本昆虫学会での発表の様子[2017年1月12日掲載](ページ最下部)

・「相模経済新聞」掲載記事[2017年2月7日掲載]

写真右:研究協力学生(2016年度卒業生山崎さん)と、トンボの生態調査を行う渡邊さん(左)

2017年3月28日

3/27 在学生履修ガイダンスを実施しました

2017年3月27日(月)、平成29年度に向けて在学生履修ガイダンスを実施しました。

学系ごとに教員から履修や授業についての説明があり、ガイダンス終了後には新しい時間割を開き、履修を組む学生の姿が見られました。

4月3日(月)は新入生ガイダンスが実施されます。

新入生のみなさんは必ず参加してください。

詳しくは大学HPか大学から送付しているスケジュールをご確認ください。

2017年3月8日

建築学系「プロジェクトⅥ」で群馬県内の建築物を見学しました

理工学部3年生の必修科目「プロジェクトⅥ」は、キャリア教育科目として位置付けられており、建築学系では所属ゼミごとに学外に出て学ぶことを学系の方針としています。

2017年3月7日(火)、村上晶子研究室の学生8名(3年生4名、4年生4名)は群馬県高崎市内の建築物と富岡製糸場を見学しました。建築家アントニン・レーモンドが設計した建築物や、明治時代から日本の産業に大きな影響を与えた建築物に歴史の重みを感じ、3年生は次年度の卒業研究、4年生は卒業後の進路に向けて、建築への理解を深めるきっかけとなりました。

■見学した建築物等

・群馬音楽センター(群馬県高崎市)建築家アントニン・レーモンド設計

・高崎美術館(群馬県高崎市)

・旧井上房一郎邸(群馬県高崎市)建築家アントニン・レーモンド設計

・富岡製糸場(群馬県富岡市)

・高崎市街(群馬県高崎市)

2017年3月8日

第44回土木学会関東支部技術研究発表会で研究発表を行いました

2017年3月7日(火)、埼玉大学(埼玉県さいたま市)で開催された「第44回土木学会関東支部技術研究発表会」で、建築学系・藤村和正研究室の4年、仲田光喜さん、増田翔吾さんの2名が研究発表を行いました。

洪水時のダム操作や河川整備計画などで洪水流量を算定する際の貯留関数式の精度向上のため、貯留関数パラメータの特性解明や、地球温暖化した場合の洪水渇水リスクの低減に向けた研究として、全球気候モデル(GCM)の出力値を用いた将来流出変化のシミュレーションを早明浦ダム流域で行うなど、卒業研究で取り組んだ課題を発表し、会場より活発な質疑がなされました。

同研究室の3年生4名も聴講し、他大学の学生の発表を見て、今後の研究活動に向けて刺激を受けたようです。

2016年度第44回土木学会関東支部技術研究発表会 発表内容

1)「岩尾内ダム流域における貯留関数パラメータの一般化に関する検討」仲田光喜さん

2)「早明浦ダム流域における将来流出の月平均値と年水収支量に関する考察」増田翔吾さん