機械工学系

2016年12月2日

機械工学系「第37回全日本マイクロマウス大会 マイクロマウス2016」結果報告

2016年11月18日(金)~20日(日)、本学にて「第37回全日本マイクロマウス大会 マイクロマウス2016」が開催され、機械工学系(山崎 芳昭研究室)の学生5名(3年生4名、4年生1名)と情報学部の学生4名が参加しました。マイクロマウス競技とは自律型ロボット(動作に必要な機能をすべて備えているロボット)が自分の力だけで走行し、ゴールまでの最短時間を競う競技です。109名が参加したマイクロマウスクラシック競技フレッシュマンクラスにおいて、山崎研究室4名が予選を通過し、29名による決勝競技において3名が完走し最高16位の成績を残しました。

大会概要

1. 大会名称:第37回全日本マイクロマウス大会 マイクロマウス2016

(大会の詳細はこちら)

2.開催場所:明星大学 日野校 体育館

3.開催日時:2016年11月18日(金)~20日(日)

4.主 催 :公益財団法人ニューテクノロジー振興財団

共 催 :明星大学

運 営 :マイクロマウス2016実行委員会[実行委員長:飯島純一(明星大学 情報学部 教授)]

5.理工学部からの参加者:櫻本浩教、阿部浩之,河村理聡,小久保暁人,萩原颯人

(機械工学系・山崎 芳昭研究室所属)

6.大会結果

○マイクロマウスクラシック競技フレッシュマンクラス【予選】

(予選:参加109台)櫻本浩教、河村理聡,小久保暁人,萩原颯人の4名が決勝進出

○マイクロマウスクラシック競技フレッシュマンクラス【決勝】

(決勝進出:29台)16位:河村理聡,18位:櫻本浩教,19位:萩原颯人

写真:左 競技中の様子、右 大会に参加したメンバー

2016年11月28日

建築学系「プロジェクトⅥ」(高橋彰子研究室)で岐阜県の建築物を見学しました

理工学部3年生の必修科目「プロジェクトⅥ」はキャリア教育科目として位置付けられており、建築学系では所属ゼミごとに学外に出て学ぶことを学系の方針としています。

2016年11月1日(火)、高橋彰子研究室の学生14名(3年生7名、4年生6名、大学院生1名)が岐阜県各務原市市営斎場瞑想の森、ぎふメディアコスモス、養老天命反転地を見学しました。

授業で学んだ知識を実際の建築に結び付ける力を養うとともに、進路選択に向けて広い視野を身に着けることができました。

2016年11月25日

電気電子工学系4年生が「第21回 日本顔学会大会」で研究発表をしました

2016年11月19日(土)、20日(日)東京藝術大学美術学部(東京都台東区上野)で開催された「第21 回日本顔学会大会(フォーラム顔学2016)」で、電気電子工学系 4年生 鎌倉圭吾さん(嶋 好博研究室)が研究発表をしました。

研究発表のタイトル:「45度刻み回転と顔部品の配置検出による顔画像の正立手法」

(発表者:鎌倉圭吾,田中利弥,山本康平,嶋 好博)

関連資料

フォーラム顔学2016

2016年11月24日

機械工学系 石田 弘明教授の「あずさ号」に関する見解が「タウンニュース」に掲載されました

「タウンニュース 八王子版」[2016年11月3日(木)付]に機械工学系 石田 弘明教授の「あずさ号」に関するコメントが掲載されました。2016年12月に運行開始50周年を迎える「あずさ号」が八王子市にもたらしてきた影響について、鉄道車両の構造等を専門に研究する石田教授が言及しています。

2016年11月24日

建築学系「プロジェクトⅥ」(齊藤 哲也研究室)で山梨県の建築物を見学しました

理工学部3年生の必修科目「プロジェクトⅥ」はキャリア教育科目として位置付けられており、建築学系では所属ゼミごとに学外に出て学ぶことを学系の方針としています。

2016年11月2日(水)、齊藤 哲也研究室の3年生7名が山梨県小淵沢の中村キース・へリング美術館、身曾岐神社能舞台、山梨県笛吹川フルーツ公園を見学しました。地域の自然環境を活かした建築や伝統的な寺社建築について学んだことを4年生での研究や卒業後の進路選択に活かします。

2016年11月17日

建築学系3年生がテレビ等で紹介されている渋谷再開発現場の見学に行きました

2016年11月11日(金)、建築学系 矢島寿一研究室の3年生が日本大学理工学部の3年生と合同で渋谷再開発事業(渋谷駅東口基盤整備工事)の建設現場を見学しました。

現在、渋谷駅周辺では魅力的で利用しやすい街づくりを目指し100年に一度の大工事とも呼ばれる再開発を行っています。当日は東急・清水・鹿島建設共同企業体の職員の方に事業概要を説明していただいた後、東口地下広場・地下貯水槽工事の現場を見学し、建設技術の一端に触れるとともに建設技術者としての職業意識を涵養することができました。

2016年11月17日

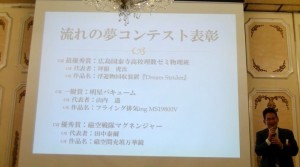

機械工学系3年生が「流れの夢コンテスト(日本機械学会流体工学部門主催)」で「一樹賞」を受賞しました

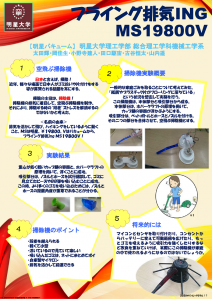

2016年11月12日(土)に山口大学工学部(山口県宇部市)で開催された「第15回 流れの夢コンテスト」で機械工学系3年生のチーム「明星バキューム」がユニークな発想で見る人に感動を与えたとして「一樹賞」に輝きました。

この「流れの夢コンテスト」は、一般社団法人 日本機械学会(会員数約35,000人)流体工学部門主催の全国学生コンテストで、流体工学の新しい展開のための技術者・研究者を目指す若い人々(高校生から大学院生まで)を対象として2001年より実施しており、今回15回目の開催です。

本コンテストは、”流れ”に関する知恵を駆使してテーマを達成するアイデアと技術力を競うものです。

今年は「流れを活かそう」というテーマのもと全7チームが参加し、製作された作品と実演を含めたプレゼンテーションで内容が審査され、最も総合評価の高い作品を「最優秀賞」、ユニークな発想で見る人に感動を与えた作品を「一樹賞」、それに次ぐ総合評価の高い作品が「優秀賞」として表彰されました。

今回「一樹賞」を受賞したチームは、理工学部機械工学系の必修である体験型科目「プロジェクトV・VI」の一環として先のテーマに取り組み、排気の流れを活用した「浮上する掃除機」を製作・出品し、見事「一樹賞」を獲得しました。2011年にも「ふわふわネバーランド」(綿あめの流体力学)という作品で「優秀賞」を受賞しており、それ以来の快挙です。

チーム代表 山内 遥さんの受賞の言葉

4月から作品の計画を立て、8月から夏休みを返上して本格的に製作に取り組んできました。「一樹賞」をいただき、これまでの研究が報われてとても嬉しかったです。モーター、羽、ノズルの軽量化に試行錯誤し、中でもノズルにはより軽い材料と理想的な吸引角度を探すことに苦労しました。将来この掃除機が実用化されたら大変嬉しいです。

作品タイトル:フライング排気ingMS19800V

受賞者:山内 遥(代表)、太田 輝、岡 佳生、小野寺建人、田口駆宙、古谷恒太

2016年11月7日

環境・生態学系「自立と体験2」で野外実習を行いました

2年生の必修科目「自立と体験2」は大学での学びを進路選択にどのように活かしていくか、体験学習を通じて考える授業です。

2016年10月9日(日)、環境・生態学系では東京都日野市の東光寺緑地にて保全活動(下草刈り、間伐など)を行いました。本緑地で活動する市民ボランティアの方々、日野市役所、東京都環境公社との連携で実習に取り組み、緑の保全についての関心と主体的に動く行動力を身に着けることができました。

2016年10月27日

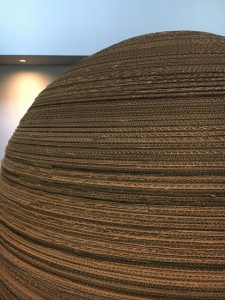

30号館1階で建築学系「ワークショップ」の作品を展示しています

建築学系2年生の科目「ワークショップ」は、制作作品のアイディアの立案から材料の加工、組み立て、展示までを学生が主体となって行い、共同作業の中でコミュニケーション能力の向上と問題発見・解決能力を養い、ものづくりの面白さを学ぶことを目的とした授業です。

今年は2作品が制作され、今回は9月に展示した「Garbage Bag Cloud」に引き続き、「x2+y2=r2」というタイトルの段ボールで制作された「球体」を紹介します。古代ローマの神殿であるパンテオンを参考に設計し、計244枚の段ボールを1層ずつ積み重ねていく「積層工法」によって組み上げました。ドーナツ型に切り取られた1層の段ボールは外側と内側の半径を「円の公式」を用いて算出されています。

ぜひご覧ください。

2016年10月25日

「第27回廃棄物資源循環学会研究発表会」にて、環境・生態学系の4年生がポスター発表をしました

2016年9月27日(火)~29日(木)、和歌山大学にて、資源循環関連の研究者が集う「第27回廃棄物資源循環学会研究発表会」(全国大会)が開催されました。本学会において、環境・生態学系4年 渡邉辰也さん(宮脇健太郎研究室)が、ポスター発表を行いました。卒業研究進捗も早かったことから、学部4年ではありますが全国大会発表となりました。活発な質疑応答があり、今後の卒業研究などに活かされます。