機械工学系

2016年10月20日

明星大学フォーミュラカープロジェクトが「日刊自動車新聞」に掲載されました

明星大学フォーミュラカープロジェクト(Star 2016)の活動が「日刊自動車新聞」[2016年10月4日(火)付]に掲載されました。今季代表を務めた機械工学系4年 田中 遼さんの「第14回 全日本学生フォーミュラ大会」についてのコメントが掲載されています。

2016年10月20日

電気電子工学系の学生が昭和飛行機工業株式会社を見学しました

2016年8月26日(金)、電気電子工学系の4年生5名が昭和飛行機工業株式会社を見学しました。昭和飛行機工業株式会社は1937年に設立され、大型輸送機の製造や航空機の修理、国内旅客機の開発に参加するなど、飛行機に半世紀以上携わってきた会社です。

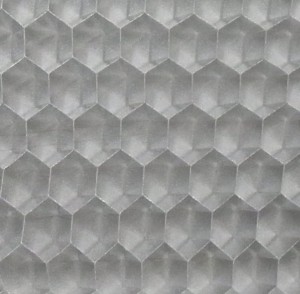

学生たちはまず、ボーイングの翼や人工衛星、明星大学のフォーミュラカーなどに用いられるハニカムを製作する工場を見学しました。ハニカムとは蜂の巣のように正六角形を敷き詰めて作られた板で、内部が空洞であるため、軽く強度が高いことで知られています。この工場では平面と曲面のハニカムが3種類の材料によって製造されています。次に電気自動車の非接触給電の研究について説明を受けました。電気自動車にコンセントをつなぐことなく充電できるこの方法が実用化されると、バス停にバスが停車している間に給電が可能になるという画期的な研究です。お昼には社員の方と意見交換会が開かれ、見学の中で説明を受けた内容から、さらに踏み込んだお話を伺うことができました。

参加した学生は飛行機だけでなく電気自動車の充電方法まで幅広く手掛ける社員の方の姿を見て、自分たちも広い視野で日々の研究に打ち込みたいと、刺激を受けたようです。

※ハニカム構造…畳んであった積層アルミ(左)を広げると正六角形を敷き詰めたハニカム構造(右)になる。

※社員の方との意見交換会の様子

※社員の方との意見交換会の様子

2016年10月20日

機械工学系「第14回 全日本学生フォーミュラ大会」結果報告

機械工学系の4年生4名、3年生6名、2年生3名によって構成される「明星大学フォーミュラカープロジェクト(STAR2016)」が2016年9月6日(火)~10日(土)、小笠山総合運動公園(エコパ)にて開催された「第14回 全日本フォーミュラ大会」に参加しました。総合順位は93チーム中62位と、目標の25位には届きませんでしたが去年の反省を活かして走り切りました。書類審査や車両のプレゼンテーションでは実力を発揮することができましたが、3日目のオートクロス出場後、エンジンのエアクリーナー部よりガソリンが漏れていることが確認されたため、再車検審査を受けることになってしまいました。4日目に再車検審査を受けましたが通過することができず、とても悔しかったと学生は語ります。今年得た経験を、後輩たちに受け継ぎ、来年はさらなる高みを期待します。

関連資料

全日本 学生フォーミュラ公式サイト

「明星大学フォーミュラカープロジェクト(STAR2016)」活動ブログ

2016年10月8日

建築学系(立道研究室)の学生が小林アルミ工業株式会社との共同研究実験に参加しました

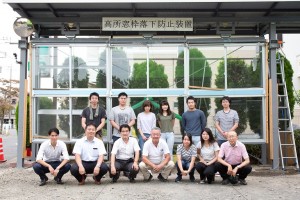

建築学系・立道郁生研究室が小林アルミ工業株式会社(東京都府中市)と共同開発している「地震時における体育館の窓枠落下防止システム」の今年度2回目の実大実験が10月4日(火)に小林アルミ工業株式会社において行われました。

授業の一環として「プロジェクトⅥ」の3年生5名、「ゼミナールⅡ」の4年生2名が実験に参加しました。特に4年生は卒業研究のテーマとして取り組んでおり、企業関係者との共同作業に取り組みました。3年生はオブザーバーとして見学しましたが、迫力ある実大窓枠の落下実験に熱心に見入っていました。

2016年10月6日

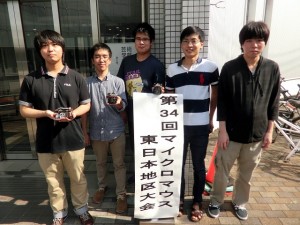

機械工学系(山崎研究室)で「第34回マイクロマウス東日本地区大会」に出場しました

2016年10月2日(日)、機械工学系・山崎 芳昭研究室の学部生5名が「第34回マイクロマウス東日本地区大会」に出場しました。マイクロマウスとは、自立型ロボットが自律的に迷路を探索し、ゴールまでに達する最短時間を競う競技です。本学からは3台のマイクロマウスが出場し、そのうち2台がゴールまで完走、27位と28位の成績を収めました。

11月18日(金)~20日(日)に本学で開催される「第37回全日本マイクロマウス大会」に向けてロボットの性能を向上させる予定です。

1.大会名称 第34回マイクロマウス東日本地区大会

2.開催場所 東京工芸大学 中野キャンパス

3.開催日時 2016年10月2日(日)

4.参加者 合計7名

学部4年生(櫻本浩教)

学部3年生(阿部浩之,河村理聡,小久保暁人,萩原颯人)

機械工学系 山崎芳昭

情報学部 飯島純一(審査委員)

5.大会結果

・マイクロマウス クラシック競技部門

27位(阿部浩之)/参加59名

28位(小久保暁人)/参加59名

6.概要

参照URL:「第34回全日本マイクロマウス東日本地区大会」

2016年10月6日

機械工学系(山崎研究室)が多摩市立東落合小学校でレスキューロボットの展示・実演を行いました

多摩市立東落合小学校の体育館内で開催された、「第4回北落合地区合同防災訓練」において本学で開発しているレスキューロボットの展示・実演を実施しました。小学生と北落合地区の住民を対象に機械工学系・山崎芳昭研究室の4年生3名(加藤瞬輝,櫻本浩教,高山裕康)がレスキューロボットの説明とデモ走行等を行い、小学生にもレスキューロボットの操作を体験してもらいました。

1.防災訓練名称 第4回北落合地区合同防災訓練

2.開催場所 多摩市立東落合小学校

3.開催日時 2016年9月24日(土)午後

4.参加者 合計5名

学部4年生(加藤瞬輝,櫻本浩教,高山裕康)

機械工学系 山崎芳昭

環境科学系 宮脇健太郎

2016年10月6日

機械工学系(山崎研究室)で「RoboCup レスキュー実機リーグキャンプ 2016」に参加しました

山崎研究室では、地震災害等で倒壊家屋の瓦礫の下に残された被災者の発見を補助する目的で、遠隔操縦型のレスキューロボットを開発しています。2016年9月17日(土)、18日(日)に開催されたロボカップレスキュー実機リーグキャンプに学生9名で参加し、瓦礫等を模擬した競技フィールドでの走行会において参加10チーム中4位の成績を収めました。

他大学との意見交換を行い、交流促進を図ることにより、レスキューロボット関連に関わる学生や研究者による技術情報の共有や当該分野の活性化を図っています。

1.大会名称 RoboCup レスキュー実機リーグキャンプ 2016

2.開催場所 愛知工業大学千草キャンパス

3.開催日時 2016年9月17日(土),18日(日)

4.参加者 合計9名

大学院2年生(鈴木康太)

学部4年生(小田浩平,加藤瞬輝,櫻本浩教,増田翔太)

学部3年生(阿部 浩之,河村理聡,小久保暁人,萩原颯人)

5.大会結果

・災害を模擬した競技において、参加10チーム中4位の成績

6.概要

参照URL: ロボカップ レスキュー実機リーグ

2016年9月30日

30号館1階で建築学系「ワークショップ」の作品を展示しています

建築学系2年生の科目「ワークショップ」は制作作品のアイディアの立案から材料の加工、組み立て、展示までを学生が主体となって行い、共同作業の中でコミュニケーション能力の向上と問題発見・解決能力を養い、ものづくりの面白さを学ぶことが目的です。

今年は制作された2作品が30号館1階で展示されています。今回は作品の性質上、展示期間が短い「Garbage Bag Cloud」を紹介します。ご覧になりたい方はお早めに30号館にお越しください。

2016年9月28日

建築学系(藤村研究室)で岩手県陸前高田市を訪問しました

9月9日(金)、「プロジェクトⅥ」の授業の一環で、建築学系・藤村和正研究室の学生10名(3年生7名、4年生3名)が地域防災について知見を深めるため、岩手県陸前高田市の津波被災地の復興現場と気仙大工左官伝承館を訪れました。今なお200余名の行方不明者がいる中、被災当時の様子、復興の現状、被災者の現在について語り部からお聞きすることができました。

実際に目の当りにする現状はテレビやインターネットで見るのと異なり、学生たちは被害の甚大さと悲惨さ、自然の力の強大さを痛感しました。5年半が経った今でも遅々として進まない復興状況を知り、「行っただけで終わり」にならないよう、津波から住民を守る災害時の避難や防潮堤の意義や役割、地域資産を生かした復興まちづくりなど、地域全体での防災意識を建築計画や土木計画の見地から学び、考えていきたいと意気込んでいます。

2016年9月21日

電気電子工学系の学生が低温技術講習会に参加しました

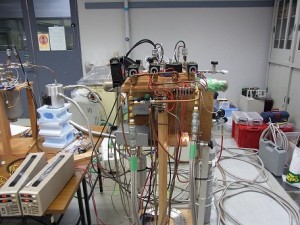

8月1日(月)~5日(金)、国立研究開発法人 物質・材料研究機構 桜地区で「77K 小型冷凍機を作ろう」というテーマの低温技術講習会が開かれ、電気電子工学系の学生2名(4年生)が参加しました。初日は英語による低温技術に関する講習から始まり、2日目以降は完成している冷凍機を解体し、内部の仕組みを理解し再び組み立てるという実習を行いました。

参加した学生の話

「英語での講習は難しかったですが、先生方の説明が丁寧で勉強になりました。また施設見学の際は貴重な機器を間近で見ることができ、更に研究分野への関心が高まりました。

実習では予期せぬハプニングの原因究明に時間が取られてしまい苦労しましたが、実際にやってみると理論通りならない難しさを学びました。また歴史が進むにつれて冷凍機の温度が下がっていく過程は興味深かったです。受講前は5日間という長期の講習会にやり遂げられるかと不安がありましたが、冷凍機が完成した時は『ようやくできた』とほっとしたと同時に、達成感を得ることができました。」