機械工学系

2019年11月16日

建築学系の学生が長野県の近代・現代建築物を見学しました

2019年11月5日(火)・6日(水)建築学系(齊藤 哲也研究室)の3・4年生15名が「プロジェクトⅥ」の一環で長野県の近代・現代建築物を見学しました。

自然を残し、調和を目指すオーガニック建築を取り入れた「石の教会」、もみの木を囲むように平面計画したアントニン・レーモンドの「もみの木の家」、前衛的な作品が多い建築家 篠原 一男が詩人 谷川 俊太郎の別荘として設計した「谷川さんの住宅」などを見学。また、既存の敷地地形を活かした「千住博美術館」では美術作品と自然が混ざり合うような空間を体感しました。

自然豊かな土地を活かし、環境に寄り添う建築家の姿勢を学ぶ機会となりました。

■見学した建築物

石の教会(内村鑑三記念館)

聖パウロカトリック教会【写真左上】

もみの木の家【写真右上】

ショー記念礼拝堂

軽井沢の山荘

ユニオン教会【写真左下】

軽井沢会テニスクラブ

谷川さんの住宅

千住博美術館

御座之湯(草津温泉街)

2019年11月15日

機械工学系フォーミュラカープロジェクトがヤマハ発動機主催の講習会・報告会に参加しました

2019年10月26日(土)・28日(月)、機械工学系 フォーミュラカープロジェクトの学生6名が、エンジンの提供元であるヤマハ発動機主催の「車体講習会および技術相談会」と「活動報告会」に参加しました(静岡県磐田市 ヤマハ発動機コミュニケーションプラザにて開催)。

26日の講習会は、スポンサー企業であるヤマハ発動機のエンジンを搭載する大学を対象に、次年度フォーミュラカー製作に向けた、設計や組み立て技術向上を目的に開催されています。タイヤ周囲を中心とした車体サスペンション設計やセッティング理論の講習後、講師との技術相談会も開かれ、製作過程における注意点や重点を置くポイントを学びました。

またヤマハ発動機から提供されたエンジン搭載の成果と次年度に向けた取り組み内容を報告することが義務付けられており、28日に開催された「活動報告会」で2019年度活動報告と2020年度活動計画を発表しました。8月に開催された「第17回 全日本フォーミュラ大会」の結果を中心に2019年度活動内容を報告。併せて、「常識を疑え、常識に従え(Think unordinary, Act ordinary)」をスローガンに斬新な車体完成を目指す2020年度活動計画を発表しました。発表を聞いていたヤマハ発動機職員から次年度に向けたアドバイスとして、エンジンの一部を切断する際の技術や注意点を学び、有効なエンジン活用方法を身に付けることができました。

写真:活動報告会に参加した学生の様子

2019年11月11日

機械工学系の学生が「鉄道サイバネ・シンポジウム」で研究室の取り組みを紹介しました

2019年11月7日(木)、ホテルメトロポリタン池袋にて開催された「第56回鉄道サイバネ・シンポジウム」において、機械工学系4年生 遠藤 智仁さんが研究室の取り組みを発表しました。

このシンポジウムは情報・通信・制御技術の鉄道への適用に関係する研究開発についての講演会です。遠藤さんは所属する車両運動研究室(宮本 岳史研究室)で4年生が取り組む卒業研究を紹介しました。

■4年生の卒業研究内容

・踏切事故での衝突が脱線を引き起こすメカニズムの研究

・排雪走行時の走行抵抗の研究

・1/5模型輪軸転走試験装置による高すべり率設定実験

2019年11月11日

建築学系、建築・建設工学専攻の学生が福島県の建築物を見学しました

2019年11月5日(火)・6日(水)、建築学系と建築・建設工学専攻(村上 晶子研究室)の学生18名が科目「ゼミナールⅡ」や「建築建設工学研究4」の一環として、福島県の街並み保存地区と伝統建築を見学しました。

歴史的街並みが残る南会津大内宿では、江戸地代から続く茅葺屋根の民家の保存状況と管理方法について学びました。また世界的にも特異な二重螺旋構造を持つ円通三匝堂(会津栄螺堂)と、新宮熊野神社長床を見学。1055年に建立された新宮熊野神社長床は寝殿造を取り入れた、44本の直径1尺5寸の円柱が特徴的な建築物です。約1000年前に建立された建築物を見ることで、数百年後も視野に入れた設計方法を考える機会になりました。

■見学した建築物

南会津大内宿(国選定重要伝統的建造物郡保存地区)

円通三匝堂(別称「会津栄螺堂」。国重要文化財)

新宮熊野神社長床(国指定重要文化財)

2019年11月7日

生命科学・化学系 渡邉講師の共同研究が日本経済新聞に掲載されました

生命科学・化学系 渡邉 幸夫講師は株式会社きものブレインと共同で、養蚕した緑色の繭(「みどり繭」)を原料とした化粧品や健康食品への商品化について研究しており、主に化粧製剤の皮膚残留性試験に取り組んでいます。「みどり繭」は通常の白い繭に比べ、美容に良いとされるタンパク質「セリシン」成分と、細胞の老化を防ぐ抗酸化物質「フラボノイド」を多く含んでおり、幅広い分野への活用が期待されています。

食品開発に向けた本研究内容が、「みどり繭」実用化第2弾として、「日本経済新聞」[2019年10月8日(火)付]に紹介されました。

2019年10月30日

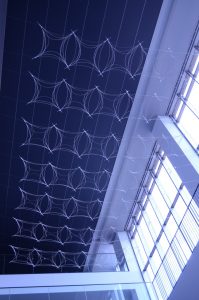

30号館1階で建築学系「ワークショップ」の作品を展示しています

建築学系2年生の科目「ワークショップ」は、制作作品のアイディアの立案から材料の加工、組み立て、展示までを学生が主体的に取り組む授業です。ものづくりの面白さを学び、共同作業を通して問題発見・解決能力を養うことを目的としています。

今年度は2・3年生13名を中心に、たくさんの傘が空を覆うポルトガルの祭り「アンブレラ・スカイ・プロジェクト」から着想を得た作品を制作しました。材料には平竹を使用し、しなやかな竹の特徴を活かした「竹ひごのバネ構造」を取り入れています。

明星大学日野校30号館1階に展示してありますので、ぜひご覧ください。

※11月末展示終了予定

関連資料

作品紹介パネル 「BANBOO・ROOF」について

2019年10月24日

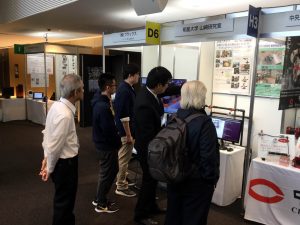

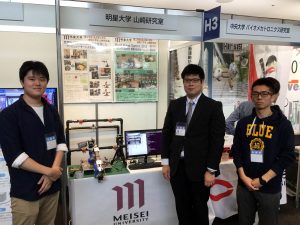

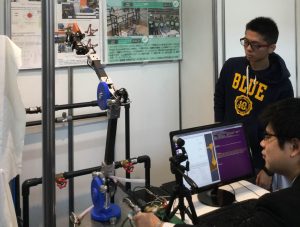

「ふちゅうテクノフェア」でレスキューロボットの展示と実演をしました

2019年10月18日(金)~19日(土)、府中市市民活動センター プラッツで開催された府中市主催「第30回府中市工業技術展 ふちゅうテクノフェア」に機械工学系(山崎 芳昭研究室)で開発している「レスキューロボット搭載用6自由度アーム」の展示と「AIを応用したバルブの自動認識と自律的バルブ操作」を実演しました。また、2018年10月に開催された「World Robot Summit 2018インフラ・災害対応標準性能評価チャレンジ」で山崎研究室が開発したレスキューロボットの活動内容と上記ロボットアームを適用する予定の「World Robot Summit 2020」への取り組み状況について紹介しました。

1.イベント名称 第30回府中市工業技術展 ふちゅうテクノフェア

2.開催場所 府中市市民活動センター プラッツ

3.開催日時 2019年10月18日(金)~19日(土)

4.本学からの参加者 機械工学専攻 大学院生3名(萩原 颯人、井上 啓、星野 航)

機械工学系 学部4年生3名(石川 航、小宮 拓朗、羽柴 吉真)

機械工学系 山崎 芳昭

連携研究センター 田沼 伸久

2019年10月24日

建築学系 小笠原研究室の作品がグッドデザイン賞、第13回キッズデザイン賞を受賞しました

建築学系 小笠原研究室がデザインした建築物が2019年度グッドデザイン賞、第13回キッズデザイン賞 審査委員長特別賞を受賞しました。

受賞作品:TCC Therapy Park(厩舎・福祉施設)

受賞企業:株式会社日本サラブレッドコミュニティクラブ / 株式会社三東工業社 /

公立大学法人滋賀県立大学金子尚志研究室 / 明星大学小笠原岳研究室

作品概要:

滋賀県栗原市に建設された本施設は、引退した競走馬の厩舎であるとともに、地域の子ども達と馬が触れ合う福祉施設という2つの目的を複合した日本初の空間である。「馬が快適になることが、人の快適につながる」という理念のもと、馬が過ごす馬房の環境性能向上に取り組んだ。構造体にCLT(板の方向が層ごとに直交するように重ねて接着した大判パネル)を用い、多くの木材を使うことで木が有する断熱、蓄熱性を最大限に活用している。暑さに弱い馬の身体特性を考慮し、屋根、壁からの日射を制御するために、外装材として鋼板を貼りCLTの構造体を保護しつつ通気層を確保している。

受賞理由:

・2019年度グッドデザイン賞

馬は心優しく、繊細な動物だと聞く。毎年、数多くの競走馬が生まれるが、活躍の期間は極めて短く、引退後に行き場がない状況らしい。一方で、動物による心の癒しを必要としている子どもも数多くいるという。「馬のまち栗東」ならではの、この2つをマッチングさせた「厩舎」兼「福祉施設」=「ホースセラピー」というプログラムのデザインが、このプロジェクトの最大の特徴であろう。施設もこのプログラミングに応え、CLTを使った意欲的なものに仕上がっている。(2019年度グッドデザイン賞HPより)

・第13回キッズデザイン賞 審査委員長特別賞

競走馬の引退後の処遇に関する社会課題と児童発達支援プログラムをマッチングさせた新規性のある取り組みである。乗馬、馬の手入れと飼育管理などを通じ、子どもの精神と運動機能を向上させ、社会生活能力を高める、企業、大学、専門家が一体となった社会提案性の高い取り組みである。(第13回キッズデザイン賞HPより)

作品リンク

・2019年度グッドデザイン賞HP

写真:貝出翔太郎撮影

2019年10月15日

環境科学系 上本常勤教授が監修したISO分析法規格が完成しました

環境科学系 上本 道久常勤教授が監修した、マグネシウムおよびマグネシウム合金中の水銀の定量法に関する国際標準規格(ISO規格)が完成しました。ISO規格とは工業製品の寸法や材質、試験法や分析法などを標準化し、文書にまとめたものです。このような基準を定めることで、取引が円滑化され、製造コスト削減や開発期間の短縮、製品の品質や安全性の確保に繋がります。本規格は、水銀に関する国際規制の条約である水俣条約を視野に入れ、日本が提案する国際標準規格として延べ5年に及ぶ審議を経て完成に至りました。

標準規格のタイトル

ISO 20260: 2019 Magnesium and magnesium alloys – Determination of mercury

2019年10月14日

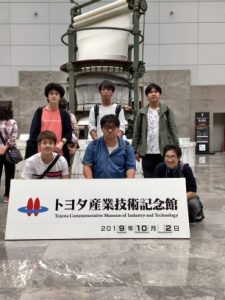

電気電子工学系の学生がリニア・鉄道館とトヨタ産業技術記念館を見学しました

2019年10月2日(水)、電気電子工学系 石田 隆張研究室の3年生が愛知県のリニア・鉄道館とトヨタ産業技術記念館を見学しました。

リニア・鉄道館では車両のみならず、鉄道を支えるモータなどの構成部品や構造(電力システム、切符券売システム)、そして超電導リニア鉄道や新幹線を中心とした鉄道技術の進展について学習しました。また、トヨタ産業技術記念館ではトヨタ自動車創業者のものづくりにかける情熱や会社発展の歴史、時代とともに進化する自動車技術を学びました。

今回の見学で学んだことを、卒業研究など今後の研究活動に活かしていきます。