機械工学系

2019年10月14日

建築学系で狭山の森礼拝堂を見学しました

2019年10月4日(金)、建築学系(齊藤 哲也研究室)の3・4年生が科目「プロジェクトⅥ」の一環で狭山湖畔霊園(埼玉県所沢市)にある狭山の森礼拝堂と管理休憩棟を見学しました。

狭山の森礼拝堂は2本の柱を互いに立て掛け合う扠首(さす)構造を取り入れ、屋根を厚さ4mmのアルミ鋳型で覆う建築物です。新しい合掌構造を実現したことから、2016年アルカシア建築賞の最高賞「ビルディング・オブ・ザ・イヤー」を受賞しました。

管理休憩棟は霊園を囲む景観を保つため、低い屋根を採用。建物内部の大きな窓からは周囲の山や森を望むことができ、自然との調和が感じられます。

今回の見学では、木を使った特殊な建設構造を学ぶとともに、建築が場所や環境に与える影響力について知ることができました。

2019年10月1日

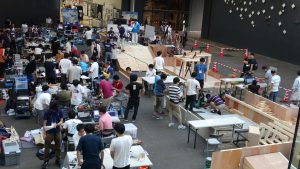

機械工学系「第17回 全日本学生フォーミュラ大会」結果報告

2019年8月27日(火)~31日(土)、小笠山総合運動公園(エコパ)にて開催された「第17回 全日本フォーミュラ大会」に機械工学系の学生を中心に構成される「明星大学フォーミュラカープロジェクト(STAR2019)」(4年生4名、3年生7名、2年生3名)が参加しました。結果は静的審査の車検を通過できず、全107チーム中総合順位が83位でした。

「ZERO BLACKBOX」を車体テーマに、誰が見てもわかりやすい構造とシンプルな部品で組み立てた車体は、今年からのルール変更で認められていない素材の部品があったことにより、静的審査が不合格でした。「BLACKBOX(中に何が入っているかわからない状態)」をなくす(ZERO)ことを目指しましたが、車体製作に時間がかかったため試走会に参加できず、初めての車検が大会当日になったことも敗因の一つです。

すでに始動した次年度プロジェクトチームは今年度の反省を活かし、早期車両設計・製作を目標にしています。

関連資料

全日本 学生フォーミュラ公式サイト

2019年9月18日

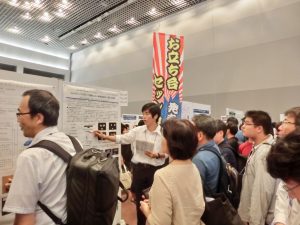

電気電子工学系の学生が「第32回 回路とシステムワークショップ」で研究発表しました

2019年8月22日(木)〜23日(金)に東京電機大学で開催された「第32回 回路とシステムワークショップ」で、電気電子工学系4年生八亀 雅弘さんがWIP(Work In Progress)ポスターセッションにて研究発表しました。

この研究発表会は採録された研究論文を対象に、構想段階の研究や問題提起など様々な研究を積極的に採用した参加者間の議論の場です(電子情報通信学会主催)。

研究発表タイトル:「銅線水冷システムを用いたインバータ効率改善の提案」

発表者:八亀 雅弘(石田 隆張研究室)

発表内容:電気自動車が増加することを考慮すると、その駆動系でのエネルギーロスを低減する必要があります。そのため本報告では、エネルギーロスの一要因であるインバータに関し、定格出力付近で抵抗温度係数の観点から低下してしまうインバータ効率を、冷却システムによって補正する方法について測定データをもとに提案しました。

また、電気電子工学系 石田 隆張教授が同ワークショップ 一般論文セッションにて「電動アシスト自転車への予測先行型制御」というタイトルで研究発表しました。本報告は省エネルギー性と高い移動性、使いやすさから需要が高まっている、電動アシスト自転車についての研究報告です。人の状態や自転車の運動を予測するフィードフォワード型制御法を用いた駆動アシスト方法について、試作システムを用いた開発手法の考え方や効果を評価しました。

2019年9月17日

電気電子工学系の学生が「電気学会東京支部カンファレンス」で研究発表しました

2019年8月28日(水)、工学院大学にて開催された「令和元年度 電気学会東京支部カンファレンス 学生研究発表会」で、電気電子工学系4年生7名が研究発表しました。

この研究発表会は若手の学生向けにプレゼンテーションスキルの習得、同世代の学生同士の交流など貴重な経験を積んでもらうこと、そしてより多くの発表機会の提供を目的として電気学会東京支部にて開催されています。

研究発表タイトル:「マトリックスコンバータへの入力電源の歪と出力電圧の相関」

発表者:金田 和樹(石田 隆張研究室)

発表内容:

交流電源から任意の交流電圧に直接変換可能なマトリックスコンバータは電気自動車の充電装置をはじめとした屋外における電力変換に用いられつつある。この使用環境では電磁ノイズの影響が考えられるため、疑似的にマトリクスコンバータの入力電圧にノイズを付加してシミュレーションによって耐ノイズ性を検証した結果について発表した。

研究発表タイトル:「EDLCとLiBからなるハイブリット型蓄電装置に対する劣化評価」

発表者:木村 仁(石田 隆張研究室)

発表内容:

電力系統の安定化、スマートグリッドにおける電気自動車の充放電に対し、リチウムイオン電池と電気二重層キャパシタを用いたハイブリッド型の蓄電装置が装置の長寿命化の観点から普及することが予想される。この背景に対し、本報告ではハイブリット型蓄電装置の劣化進行と、使用形態の関係を考察すべく、開発中の劣化測定手法と、関連して測定した基本データについて報告した。

研究発表タイトル:「風力発電向け送電線の多目的計画」

発表者:梅谷 明生(伊庭 健二研究室)

発表内容:

分散した風力発電電源を結ぶ送電網計画について、列挙法に準拠した手法を用いて最適な送電計画を考案した。また大規模な系統について建設コストや送電損失、送電線ルート断事故等多様な評価を実施し、問題点の特徴を分析した。

研究発表タイトル:「永久磁石同期電動機の定常特性―励磁回路の考慮と今後の展望―」

発表者:木下 海聡(星野 勉研究室)

発表内容:

永久磁石界同期電動機(PMSM)が商用電源で駆動され、低力率・低効率で使用される場合があるが、定常特性解析がされず、使用法に合わせた最適な電動機が選択されていないことがある。そこで同期リアクタンスのみを考慮したPMSMの定常解析を進め、励磁回路を加えた等価回路に基づいた解析結果について報告した。

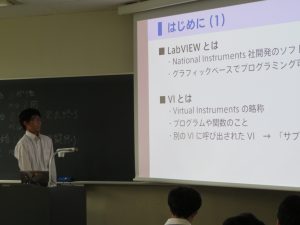

研究発表タイトル:「LabVIEW を用いた測定自動化」

発表者:金谷 侑紀(星野 勉研究室)

発表内容:

冷凍機を使った極低温物性特性測定には温度設定に時間がかかるため、測定期間が数日間にわたることがある。そこでLabVIEWを使ってパソコンから電流源や温度制御器等のコントローラを制御し、物理量(電圧、電流、温度等)の測定収集を自動化できるシステムを構築している。今回、通電電流制御と電圧・電流測定系を構築したのでその概要を発表した。

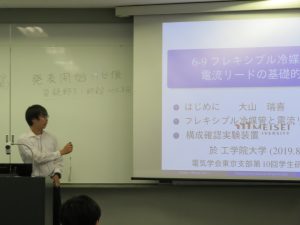

研究発表タイトル:「フレキシブル冷媒管兼用電流リードの基礎的検討」

発表者:大山 瑞喜(星野 勉研究室)

発表内容:

超伝導部分と冷媒供給部・電源部を別置きにするフレキシブル冷媒管兼用電源リードは、超伝導技術を医療機器に適用する上で必要不可欠の部品である。今回はこの部品の適用可能性を最大限引き出すため、液化ヘリウムガス用のフレキシブルトランスファーチューブにニクロム線を通し、液化窒素ガスを冷媒として流すことができる試験装置を試作、その特性について発表した。

研究発表タイトル:「ライントレース車椅子―オフセット回路と前進信号回路の設計―」

発表者:佐藤 光(星野 勉研究室)

発表内容:

「自由に操舵できないが、移動ボタンを押せる」利用者を想定したライントレース車椅子を開発し、多数決回路を用いたライン位置検出回路・位置表示回路・電源回路・操舵制御回路を製作した。操舵信号回路に混入しているバイアスを除く回路の検討と今後の展開について概要を報告した。

写真

左上:木下さん、右上:金谷さん

中央左:大山さん、中央右:佐藤さん

左下:梅谷さん

2019年9月13日

機械工学系 宮本教授らによる共同研究の論文が『日本機械学会論文集』に掲載されました

機械工学系 宮本 岳史教授らによる共同研究の論文が『日本機械学会論文集』(85 巻、874 号)に掲載されました。この論文集は日本最大級の学術専門家の集まりである日本機械学会(会員数約3万5千人)より発行されており、編修委員会による厳正な査読審査を経た論文が掲載されています。

論文情報

タイトル:地震時における鉄道車両の脱線可能性を地震波から推定する方法

執筆者:飯田 浩平 (鉄道総合技術研究所 鉄道力学研究部)、宮本 岳史(明星大学 理工学部)、川西 智浩(鉄道総合技術研究所 鉄道地震工学研究センター)

論文概要:地震に対する被害予測や、振動に強い鉄道車両の技術開発への活用を目的に、地震時に鉄道車両が脱線する可能性を評価する方法を提案しました。地震が発生したときの軌道は複雑に振動します。この複雑な振動の成分を分析し、予め計算した車両性能と比較して、特定の地震動が鉄道車両の脱線を引き起こす可能性を予測します。

関連資料

論文リンク

2019年9月13日

電気電子工学系の学生が電気学会で研究発表しました

2019年9月4日(水)〜7日(土)、琉球大学工学部(沖縄県)で開催された「2019年 電気学会 電子・情報・システム部門大会」で、電気電子工学系4年生(齊藤 剛さん、永野 勝也さん)が学生ポスターセッションにて研究発表しました。

この研究発表会は電気学会の電子・情報・システム部門における若手研究発表の場です。各自が取り組んできた研究内容を発表するとともに、他大学学生による発表を聞くことで近接分野の知識や情報を吸収することができました。

研究発表タイトル:「車線検出における路面の鏡面反射領域の検出に関する一検討」

発表者:齊藤 剛(嶋 好博研究室)

発表内容:

自動車の自動走行において車線を保持して走行するためには車線検出は重要な技術です。太陽光線の逆光により路面が眩しくなる状況では車載カメラによる車線検出が困難になるという課題があります。本報告では路面の鏡面反射の領域を検出する方法を提案しました。今後、路面の画像データを増やし、鏡面反射領域の検出率を向上させる予定です。

研究発表タイトル:「深層ニューラルネットワークを用いた交通標識識別に関する一検討」

発表者:永野 勝也(嶋 好博研究室)

発表内容:

自動車の運転支援や自動運転向けに、車載カメラで撮像された交通標識画像を対象に、交通標識の種類を自動的に識別する方法を提案しました。識別精度は現段階では64.7%と低く、今後精度向上のための改良を加える予定です。

写真:左 齊藤さん、右 永野さん

2019年8月28日

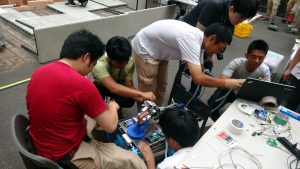

機械工学系で「ロボカップジャパンオープン2019ながおか」に参加しました

2019年8月15日(木)~18日(日)、機械工学系(山崎芳昭研究室)は新潟県長岡市のシティホールプラザ「アオーレ長岡」で開催された「ロボカップジャパンオープン2019ながおか」の「ロボカップレスキュー実機リーグ」に参加しました。

山崎研究室では巨大地震で倒壊家屋の瓦礫下に残された被災者発見やプラントなどの危険箇所でのバルブ開閉操作を目的に、遠隔操縦型レスキューロボットとロボットアーム開発とAIによる自動操作について研究しています。

本大会では坂道・階段登坂・瓦礫を模擬した不整地走行、プラントのメータ読み取りとロボットアームでのバルブ開閉操作、自律走行など8種類の競技フィールドでロボットの性能を競いました。

明星大学チームはロボットの制御用コンピュータの通信トラブルが大きく影響し、12チーム参加中10位の順位に留まり、残念ながら上位4チームが参加する決勝リーグには進めませんでした。

本大会は実際の災害現場により近づくように競技フィールドが屋外に設置されており、参加学生全員で35℃を超える厳しい環境で連日8時から21時まで昼夜を惜しんでロボット整備と運営の作業を行い、ロボットを常に最適な状態で動かすことの難しさも学びました。

参加者 計12名

大学院2年:萩原 颯人

大学院1年:井上 啓、星野 航

学部4年生:石川 航、小宮 拓朗、志水 耀一、羽柴 吉真、山口 喜雅

学部3年生:徐 齊焄、堀内 亮太郎、劉 智興

指導教員 :山崎 芳昭

概要 参照URL:「ロボカップジャパンオープン2019ながおか」について

2019年8月26日

電気電子工学系の学生が「電気学会 産業応用部門大会」で研究発表しました

2019年8月20日(火)〜22日(木)、長崎大学で開催された「2019年 電気学会 産業応用部門大会」で、電気電子工学系4年生(櫻岡 孝樹さん、八亀 雅弘さん)がヤングエンジニアポスターコンペティションにて研究発表しました。

この研究発表会は電気学会の産業応用部門における若手研究発表の場で、各自が取り組んできた研究内容を多くの参加者から直接質疑を受けることで、研究を発展させる場です。

研究発表タイトル:「平行二線方式による走行中ワイアレス給電型電気自動車とノイズの関係」

発表者:櫻岡 孝樹(石田隆張研究室)

発表内容:平行二線方式による走行中ワイアレス給電型電気自動車に対し、従来着目が少なかった様々な電磁ノイズによる送電効率の低下について着目しました。本報告では AGVが走行するノイズ環境下を簡易的に模擬し、ノイズがAGVに与える影響の評価方法について提案しました。

研究発表タイトル:「銅線水冷システムを用いたインバータ効率改善手法の開発」

発表者:八亀 雅弘(石田隆張研究室)

発表内容:電気自動車におけるエネルギーロスの一要因であるインバータの効率向上は重要な技術課題です。この課題に対し従来、インバータ全体を冷却していたのに対し、本報告では部分冷却を用いた冷却システムを提案しました。具体的にはインバータの熱損失が生じる部分の検出と、その際のインバータ効率の測定結果を報告しました。今後、これらのデータを用いて定格出力付近でのインバータ効率の改善について、実機を用いて進めていく予定です。

2019年8月9日

電気電子工学系の学生が研究発表しました

2019年7月29日(月)~8月1日(木)、大阪府立国際会議場で開催された「第22回 画像の認識・理解シンポジウム(MIRU2019)」で、電気電子工学系 4年生 佐藤 駿さん(嶋 好博研究室)が研究発表(ポスター発表)しました。

このシンポジウムは画像の認識と理解技術に関する国内最大規模の会議です(参加者700名程度、口頭発表55件、ポスター発表242件、企業展示31件)。画像認識・理解分野の実用化が進み、AIへの期待が高まる中、学生の将来キャリア形成のための企業と学生の議論・交流の場として設置されています。

研究発表のタイトル:

「Depthセンサを用いた複数人の人物頭部検出に関する検討」

発表者:

佐藤 駿、酒井 正志、菊池 輝、嶋 好博

研究内容:

人の位置情報を実時間で記録し、統計的な分析を行うことは工場や事務室での人の流れを俯瞰し、効率的な動きに改善することに役立ちます。今回は奥行画像を用いて複数人の頭部位置を分析する研究に取り組みました。Depthセンサとして用いるKinectは、投光した赤外線パターンを読み取り、パターンの歪みから奥行き画像を読み取ります。また人物検出には、画像ライブラリOpenCVを用いました。サンプル画像2384枚の検出成功率は72%で、実用化にはまだ長い道のりがあります。課題は近接している複数の頭部を1つとして読み取ってしまうことや、低身長の検出ができないことが挙げられ、今後は課題の解消・改善に取り組んでいきます。

2019年8月9日

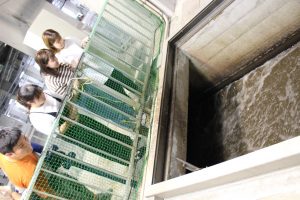

環境科学系「プロジェクトⅢ」で水再生センターを見学しました

理工学部2年生の必修科目「プロジェクトⅢ」は、学系の専門分野に密接な演習課題に取り組む授業です。

環境科学系では、8月5日に東京都下水道局 流域下水道本部 浅川水再生センターを見学し、私たちの生活を支える環境インフラストラクチャーの役割や管理業務について学びました。今後は専門的知識をレポートにまとめ、環境技術者としての職業観を深めていきます。

■見学の流れ

・浅川水再生センター本部棟3F講義室にて東京都の水再生について講義を受講(上段左)

・中央監視室(センターの各施設をモニタリングして制御する施設)を見学

・第1沈殿槽(流入してきた下水を溜め、沈みやすい汚れを除去する槽)を見学(上段右)

・反応槽(下水中の有機物や窒素、リンなどを微生物の働きで除去する槽)を見学(中段左)

・第2沈殿槽(処理した水と微生物を分離する槽)を見学(中段右)

・塩素貯留槽(処理水の消毒に使う次亜塩素酸ナトリウムを貯留する槽)を見学(下段)