機械工学系

2019年8月9日

物理学系「自立と体験2」で国立天文台を見学しました

2019年7月29日(月)、物理学系の必修科目「自立と体験2」で学部2年生が長野県南佐久郡にある国立天文台 野辺山宇宙電波観測所を見学しました。「ミリ波」と呼ばれる電波を観測できる世界最大級の口径を持つ「45m電波望遠鏡」をはじめとする本施設は、国内だけでなく世界中の天文研究者に解放され電波天文学の国際的拠点として数えられている観測所です。観測所では所長や研究員からお話を伺い、また普段公開されていない45m電波望遠鏡の構造を見学しました。今回の見学を通して最先端の天文学を支える技術を知り、基礎物理学への興味や関心を高めるきっかけにすることができました。

2019年7月29日

生命科学・化学系の学生がサントリーのビール工場を見学しました

2019年7月20日(土)、生命科学・化学系 2年生の必修科目「自立と体験2」で府中市の天然水のビール工場、東京・武蔵野ブルワリーを見学し、ビールができる工程を学びました。ビールの品質は厳選された麦芽・ホップ・天然水にあり、特に天然水醸造や酵素の働きにより、コクのあるこだわり製法(発酵)の仕組みもわかりました。またビール缶やペットボトルの再利用、水資源(天然水を育む森を守る)環境についても考えるよい機会となりました。

2019年7月29日

環境科学系の学生が野外実習を実施しました

2019年7月14日(日)、環境科学系1年次の必修科目「環境基礎ゼミ」において東京都八王子市夕やけ小やけふれあいの里で炭焼き実習を実施しました。この授業は環境科学系の導入科目として設置されており、地球環境、環境計画、生態・資源、環境化学の4つの専門分野概要について学んだのち、4年後の進路実現のためにどのような学生生活を送ればよいのかをフィールドワークやロードマップ(4年間の道程を記したもの)の作成を通して考えます。

今回は炭を題材に、竹林管理としての竹の間伐から、切り出した竹の有効利用として、先人の知恵の詰まった炭焼き手法を体験しました。

竹林の間伐では、東京都のグリーンキャンパスプログラムの一環として、東京都と日野市の協力のもと、地元の里山保全団体から、竹林が里山で無尽蔵に広がらないようにするための間伐方法について指導を受けながら、竹の切出しを実施しました。

次に、切り出した竹の炭焼きを行い、以前は里山と一体となっていた炭焼技術の歴史や実際の炭焼工程について、炭焼の普及活動を行う八王子のNPO団体から指導を受けることで、エコロジカルなエネルギーについて理解を深めることができました。

2019年7月11日

生命科学・化学系「自立と体験2」で田村酒造場を見学しました

2019年6月29日(土)、生命科学・化学系 2年生の必修科目「自立と体験2」で福生市の田村酒造場を見学しました。発酵の仕組みなど、大学での学びが活かされる伝統的な日本酒醸造を見学することは、専門分野と関連する産業の現場を知る重要なアクティブラーニングの機会です。企業の方(明星大学OBも在籍)から直接お話を聞くことで、仕事に向き合う姿勢や将来のキャリアについて考えるよい機会になりました。

2019年7月5日

生命科学・化学系「自立と体験2」で多摩動物公園を訪れました

2019年6月29日(土)、生命科学・化学系「自立と体験2」(担当:渡邉幸夫専任講師)では、化学や生命科学に関連した仕事に従事するために必要な教養を身につけ、何事にも真剣に取り組むことを授業の目標にしています。今回は、社会で活躍する仕事の一つとして、東京都多摩動物公園 動物解説員の若森 参先生を訪ね、業務の一端として、ニホンザルの動物観察を行いました。参加した学生は生き物を相手にする仕事の大変さや、それと同時に、やり甲斐など多くのことを学ぶことができました。

2019年6月14日

環境科学系 上本常勤教授がISO技術委員会で規格改正提案をしました

2019年5月20日(月)、環境科学系 上本道久常勤教授が、ドイツ連邦共和国アーヘン市にあるアーヘン工科大学会議室で開催されたISO(国際標準化機構)の技術委員会(TC44/SC13、ろう付けおよびろうプロセス)に出席し、間隙試験によるろう付け性評価方法についての改正ISO規格(ISO 5179)の提案プレゼンをしました。

本提案は接合性の統一的評価という製品化時に重要な技術分野で、本提案はWD(作業原案)として提出し、委員会審議後、CD(委員会原案)をスキップしてDIS(国際規格原案)に進むことが決定しました。

発表題目

ISO 5179 revised project: Investigation of brazeability using a varying gap test piece

「間隙試験片を用いたろう付け性の評価方法」

写真

ISO TC744/SC13会議後の集合写真

2019年5月17日

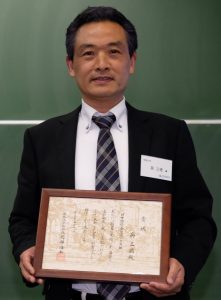

機械工学系 高教授が日本図学会賞を受賞しました

機械工学系 高 三徳教授は、30年以上にわたり、中国および日本の大学において図学のCG/CAD/CAMへの応用研究と教育に携わってきました。2001年日本図学会に入会以来、同学会と中国図学会の交流に貢献し、また図学に関する国際会議にて17件の論文を発表し、その功績が認められ、この度日本図学会賞を受賞する運びとなりました。

本賞は学会員より推薦された候補者の中から、論文審査等の選考を経て受賞者1名が決定します。2016年度、2017年度と2年連続で受賞者がいませんでしたが、今回高教授の受賞が決定しました。

高教授は日中図学国際会議をアジア図学フォーラム(Asian Forum on Graphic Science:AFGS)への発展に尽力しました。また中国図学会関係者の依頼で4回の招待講演を担当し、日本図学会が主導支援する国際図学会(International Conference on Geometry and Graphics:ICGG)における実質的役割を担い、中国からの参加者増加の一翼を担うなど日本図学会と中国図学会ならびに図学教育と研究の進歩発展に多大な寄与を果たしました。

2019年4月26日

生命科学・化学系「ナノ・バイオテクノロジー」で、胡桃坂 仁志教授(東京大学)による特別講義を実施しました

生命科学・化学系3年生必修科目「ナノ・バイオテクノロジー」では、サイエンスの最前線の一端を理解することを授業の目的としています。

4月16日(火)は胡桃坂 仁志教授(東京大学・定量生命科学研究所)による「真核生物における遺伝子の機能発現機構」の特別講義を実施しました。

遺伝子の発現・制御をつかさどるクロマチン構造解明に取り組む胡桃坂教授の最先端の研究内容に、学生たちは大きな刺激を受けました。

2019年3月29日

電気電子工学系の学生が「電気学術奨励賞」「電気学術女性活動奨励賞」を受賞しました

電気電子工学系4年五十嵐 優斗さん、柴 悠香子さん(いずれも石田隆張研究室)が電気学会東京支部よりそれぞれ「電気学術奨励賞」「電気学術女性活動奨励賞」を受賞しました。この賞は電気学会の学生員として、学会発表を積極的に行い、電気学術の発展に貢献したことに対して表彰されたものです。

また柴さんは2019年1月12日に実施された電子・情報・システム部門 システム技術委員会 優秀論文発表会にて下記内容で発表し「平成30年電気学会 システム技術委員会奨励賞」を受賞しました。この賞の表彰は9月を予定しています。

「平成30年システム技術委員会奨励賞」受賞発表内容

研究発表タイトル:「ホームドアの設置前後における駅ホーム上の旅客人流シミュレーションの検討」

発表者:柴 悠香子

2019年3月27日

電気電子工学系 伊庭教授が電気学会フェローに認定されました

電気電子工学系 伊庭 健二教授が電気学会より、電気・電子・情報通信分野の見識と長年の指導的役割を果たしたため、フェロー認定を受けました。この認定は電気学会正員総数の2%程度が受けられる、限られた称号で名誉なこととされており、2018年度は29名が選出されています。

フェロー制度について

電気学会には電気・電子・情報通信とその関連分野技術の見識に優れ、責任ある立場で長年にわたり指導的役割を果たし、社会および本会の発展に顕著な貢献をなした会員に会員の地位向上・国際活動をより円滑にし、合わせて本会のより一層の活性化をはかることを目的としてフェロー制度を制定し、2006年7月より運用を開始しています。 フェローの称号を受ける資格は原則として、少なくとも累積で10年間以上電気学会の正員として在籍している電気・電子・情報通信とその関連分野の技術者、科学者、教育者、技術管理者等であり、「上級会員」の中から選出することとなっており、選出規模は正員総数の2%を目安としています。(電気学会HPより抜粋)

関連資料

2018年度電気学会フェロー認定者一覧