機械工学系

2017年12月25日

大学院生向け就職セミナーを実施しました

2017年12月19日(火)4・5時限目に「大学院生向け就職対策講座」を実施しました。

参加者:11名(大学院生9名、来年度大学院進学予定の学部4年生2名)

講師:セカンドインタラクション株式会社 芳野真弥 氏

講師ご自身も理系学部出身ということで、理系ならではの就職活動方法(企業分析、自己分析)や

理系学生が陥りがちなコミュニケーションの克服法などワークを中心に就職対策講座を行いました。

2017年12月13日

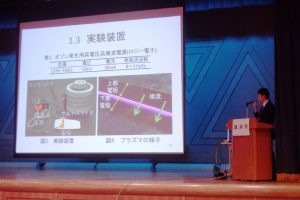

機械工学専攻の大学院生が「第23回 スカイスポーツシンポジウム」で研究発表しました

2017年12月2日(土)、東京都立産業技術高等専門学校(東京都荒川区南千住)で開催された「第23回 スカイスポーツシンポジウム」(日本航空宇宙学会主催)で、機械工学専攻 博士前期課程1年生 森山雄太さんと山崎 剛さん(流体工学研究室)が研究発表をしました。スカイスポーツとはグライダーやスカイジャンプ等のスポーツを指しており、当シンポジウムはスカイスポーツの性能向上と安全性に関する学術的研究、またスカイスポーツに携わる人々のコミュニティを築くために開かれています。

研究発表のタイトル:「プラズマアクチュエータの航空機模型操舵面への適用」

発表者:森山雄太、森下悦生

研究発表のタイトル:「ウエルズタービンを装着した自転車のクランクトルク測定」

発表者:山崎 剛、森下悦生

研究発表した森山雄太さんの話

プラズマアクチュエータとはプラズマで空気の流れを制御する装置のことで、可動部が無いことが特徴です。私はこの装置を航空機模型(ラジコン機)の水平尾翼に取り付け、その適用性や機能について研究しており、今回その成果を発表しました。現状の航空機は可動する部品を用いて空気の流れをコントロールし、舵を切っています。動く部分があると可動部が消耗し、故障の原因になる危険性があります。しかし、この部分をプラズマアクチュエータに交換することで、そのような危険性を軽減することができるのではないかと考え、学部生のときからこの研究に取り組んできました。

まだ実用機への応用には時間がかかりますが、今後は航空機模型による風洞実験を積み重ね、データの定量化をしていきたいと思います。

関連リンク

日本航空宇宙学会 第23回スカイスポーツシンポジウムについて

第23回 スカイスポーツシンポジウム プログラム

写真 左:森山さん、右:山崎さん、下:(左から)山崎さん、森山さん

2017年11月21日

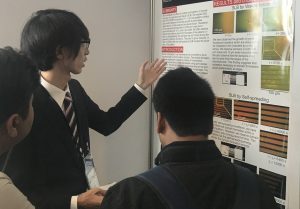

物理学専攻の学生が国際会議で発表しました

2017年11月6日(月)~9日(木)、物理学専攻 博士前期課程 1年生 傳刀賢二さん(古川一暁研究室)が韓国 済州島にて開催された国際会議「The 30th International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC 2017)」で研究発表しました。

研究発表タイトル

「Effect of Surface Micropattern on Domain Formation in Supported Lipid Bilayer」

(固体表面に支持した脂質二分子膜内で生じるドメイン形成過程の表面パターン制御)

研究発表をした傳刀賢二さんの話:

私の研究は、DPPC/DOPC/コレステロールの3種類の成分からなるモデル人工細胞膜を用いて、ドメイン(同じ分子が集合する領域)の形成過程を直接観察により明らかにすることです。これは実際の細胞で起きているダイナミクス(動力学)を人工的に作製した細胞膜を使って再現する研究で、学部の卒業研究から継続してきた内容です。会議では、物質の動きを制限するマイクロパターンを配した基板表面でのドメイン形成過程を調べ、マイクロパターンによるドメイン形成制御の可能性を検討した成果を発表しました。

初めて参加する国際会議は英語による発表に苦慮しましたが、見やすくわかりやすいポスターを作成することと、タブレットで動画を見せながら説明することでより説得力のある発表を心がけ、聴講者からはたくさんの意見や質問をいただくことができました。

2017年11月2日

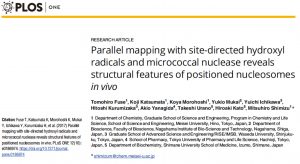

化学専攻の大学院生がPLOS One誌に研究成果を発表しました

博士後期課程2年・布施智博さん(生命科学・化学系/化学専攻・清水光弘研究室)らは、出芽酵母細胞におけるヌクレオソーム*の位置や動態を解析する新しい方法を確立し、個々のヌクレオソームの構造的な特徴を明らかにしました。

この研究は、島根大学・医学部、早稲田大学・理工学術院、長浜バイオ大学、東京薬科大学との共同研究であり、科研費、私学事業団学術振興資金、明星大学重点支援研究費(2017)の支援を受けております。

*ヌクレオソーム:145-147塩基対の二重らせんDNAがヒストン8量体に約2回転巻き付いた複合体であり、ヒトをはじめとする真核生物ゲノムの染色体・クロマチンの基本構造単位。

関連資料

PLOS One論文のタイトルベージ部分→

2017年10月19日

化学専攻の大学院生が日本学術振興会の特別研究員に内定しました

理工学研究科 化学専攻 博士後期課程2年生の五月女美香さん(香川 亘研究室)が、日本学術振興会の平成30年度特別研究員(DC2)への採用が内定しました。

特別研究員制度は我が国トップクラスの優れた若手研究者に、その研究生活の初期において、自由な発想のもとに主体的に研究課題等を選びながら研究に専念する機会を与えることにより、我が国の学術研究の将来を担う創造性に富んだ研究者の養成・確保に資することを目的として、大学院博士課程在学者及び大学院博士課程修了者等で、優れた研究能力を有し、大学その他の研究機関で研究に専念することを希望する者を「特別研究員」に採用し、研究奨励金を支給する制度です。(日本学術振興会ホームページより抜粋)

五月女さんは「DNA修復タンパク質RAD52が引き起こすゲノム不安定性の分子機構」を研究課題として申請し、生物学分野の第1次選考(書類選考)で成績が上位であったため、第2次選考(面接審査)が免除となり、採用が内定しました。五月女さんはこれまでの研究成果について、国際学術専門誌に2報発表し、国内で数々の学会発表賞を受賞しています。これらの優れた研究内容と今後の研究計画を評価され、難関を突破することができました。

関連資料

「科研費・新学術領域・動的クロマチン構造と機能 第5回班会議」のポスター賞受賞について(2017年9月1日掲載)

「日本生化学会関東支部例会」と「第17回日本蛋白質科学会年会」のポスター賞受賞について(2017年6月29日掲載)

2017年10月19日

環境システム学専攻の学生が国際学会で発表しました

2017年10月9日(月)~12日(木)、環境システム学専攻(櫻井達也研究室)の大学院生2名がイタリア ボローニャにて開催された「18th International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes (HARMO18)」で研究発表しました。

研究発表タイトル

「A modeling study on behavior of atmospheric ammonia as a precursor for PM2.5」

(PM2.5前駆物質としての大気アンモニアに関するモデル研究)

鈴木 健(博士前期課程2年生)

「Modeling study on the characteristics of ozone pollution in Tokyo metropolitan area」

(首都圏で発生した光化学オキシダントの構造に関する研究)

吉岡 実里(博士前期課程1年生)

研究発表をした吉岡 実里さんの話:

初めての国際学会でのポスター発表は英語による説明、そして5ページにも及ぶ英文要旨と英文ポスターの準備に苦慮しました。今回の研究発表は2010年7月に大量の光化学オキシダントが関西から関東に流れてきた際のデータを分析したもので、今年9月に「第58回大気環境学会年会」で口頭発表した内容の根拠となるものです。

参加者からは収集したデータやモデルに関する質問や、結論に対する意見がたくさん寄せられました。

他の参加者の口頭発表も積極的に聴講し、スライドと手元にある要旨からその内容を必死に聞き取りました。イタリアで開催されたため、日本と気候が異なる欧州大陸についての研究が多かったのですが、日本における研究だけでは気づかなかった斬新なアイデアや着眼点もあり大変勉強になりました。

今後はこれまで集めたデータとその再現性を活用し、光化学オキシダントが人体に与える影響について研究していきたいと思います。

関連資料

HARMO18 HP

鈴木さん、吉岡さんの「第58回大気環境学会年会」での発表について(2017年9月19日掲載)

2017年10月12日

機械工学専攻の大学院生が日本設計工学会で学生優秀発表賞を受賞しました

2017年10月7日(土)、8日(日)、愛媛県にて日本設計工学会2017年度秋季研究発表講演会の授賞式が行われ、機械工学専攻 博士前期課程 2年生 渡久地 仙吉さん(齊藤 剛研究室)が学生優秀発表賞を受賞しました。

また渡久地さんの受賞に伴い、指導教員である齊藤教授が学生優秀発表指導教員賞を受賞しました。

発表タイトル:

「二次空気旋回流を用いた木質ペレットガス化燃焼器の燃焼試験」

発表者:

渡久地 仙吉、齊藤 剛

学生優秀発表賞を受賞した渡久地 仙吉さんの話

地球温暖化の原因は二酸化炭素であると言われています。その排出削減に興味のあった当時学部3年生の私は、クリーン燃料を使った発電について研究する齊藤先生の元で学ぶことに決めました。木質ペレットという再生可能エネルギーを使用した発電や暖房利用、給湯を行なえるシステム開発が私の研究テーマです。今年5月、日本設計工学会において、システムの中でも重要な燃焼器の開発について発表し、その内容が今回の受賞となりました。受賞が決まりとても嬉しく思います。

これまでは燃焼器の研究が私の主なテーマだったので、今後は修士論文に向けて発電機などを含めたシステム全体の研究開発を進めていく予定です。

2017年9月19日

環境システム学専攻の大学院生が学会で研究発表しました

2017年9月6日(水)、環境システム学専攻(櫻井達也研究室)の大学院生3名が兵庫医療大学にて開催された「第58回大気環境学会年会」で研究発表しました。

研究発表タイトル:

「PM2.5無機イオン成分を対象とした大気質モデルの予測精度向上に関する研究」

鈴木 健(博士前期課程2年)

「風洞実験を対象としたRANSモデルの予測精度評価」

辻本 優一郎(博士前期課程1年)

「ゾンデ観測及び数値モデルによるOx高濃度化の立体解析」

吉岡 実里(博士前期課程1年)

研究発表をした吉岡 実里さんの話:

光化学スモッグの原因物質である光化学オキシダント(Ox)の存在量を測定し、シミュレーションを行うことが私の研究です。昨年、横浜と新島にてゾンデという測定器を気球に付けて飛ばし鉛直方向の存在量を測定、解析して得られた結果を今回発表しました。

現在は、10月にイタリアで開かれる国際学会に向けて発表の準備をしています。

2017年9月8日

電気工学専攻の大学院生が国際学会で発表しました

2017年8月24日(木)、電気工学専攻 博士前期課程 2年生 横濱雄飛さん(小寺敏郎研究室)がカナダ・モントリオールにて開催されたURSI GASS 2017にて研究発表しました。

高信頼通信システムの構成に不可欠な高い非可逆特性を電磁界構造の工夫により大幅に改善できる手法に関する発表であり、会場では活発な質疑応答がなされました。

発表タイトル:

TRANSISTOR-LOADED ISOLATOR BASED ON BOTH FRUSTRATED PROPAGATION AND FIELD CANCELLATION MECHANISMS

(電磁界ベクトル場のキャンセリングに基づくトランジスター装荷のアイソレータ)

研究発表をした横濱雄飛さんの話

学部生のときからマイクロ波に興味を持っていた私は、さらに研究を深めるため大学院に進学し、今回電磁気や電波についての国際学会でポスター発表しました。国内外の学会で口頭発表の経験はありましたがポスター発表は初めてで、わかりやすいポスターの作成と英語による柔軟な説明に苦戦しましたが、準備も含めて大変勉強になりました。

今回は電気信号の統一や電気信号の回り込み防止などの機能があるアイソレータというデバイスの新しい形とキャンセリング(打ち消しあい)による、これまでにない大きな非可逆比(ベクトル波を一方通行にさせる値)を得るアイソレータについて研究発表しました。

アイソレータの中にはベクトル波を逆流させないようにMNMというリングが2つ組み込まれており、その間をマイクロ波が通り抜けていきます。非可逆比を強くするため、私はMNMにリングと同じ材料のトゲ(オープンスタブ)を2つずつ取り付けました。非可逆比が最も大きくなるトゲの長さを検証し、その結果について各国の参加者からたくさんの質問が寄せられました。

2017年9月1日

化学専攻の大学院生が「科研費・新学術領域・動的クロマチン構造と機能 第5回班会議」でポスター賞を受賞しました

2017年7月13日(木)〜15日(土)、科研費・新学術領域・動的クロマチン構造と機能の「第5回 班会議」が北海道にて開催され、香川 亘研究室(構造生命科学)の博士後期課程1年 浦野一輝さんと讓原秀隆さん、博士後期課程2年 五月女美香さんが最新の研究成果をポスター発表しました。

五月女美香さんは、ポスター賞を受賞しました。

科研費・新学術領域・動的クロマチン構造と機能 第5回班会議 発表タイトル

「DNA修復タンパク質RAD52が誘起する一本鎖DNAのB-form様構造」五月女 美香さん(ポスター賞受賞)

「DNAの塩基配列がヌクレオソーム構造に与える影響」浦野 一輝さん

「分裂酵母テロメアクラスター複合体の構造解析に向けた試験管内再構成」讓原 秀隆さん